GWまではイイ感じの川底だった那珂川…

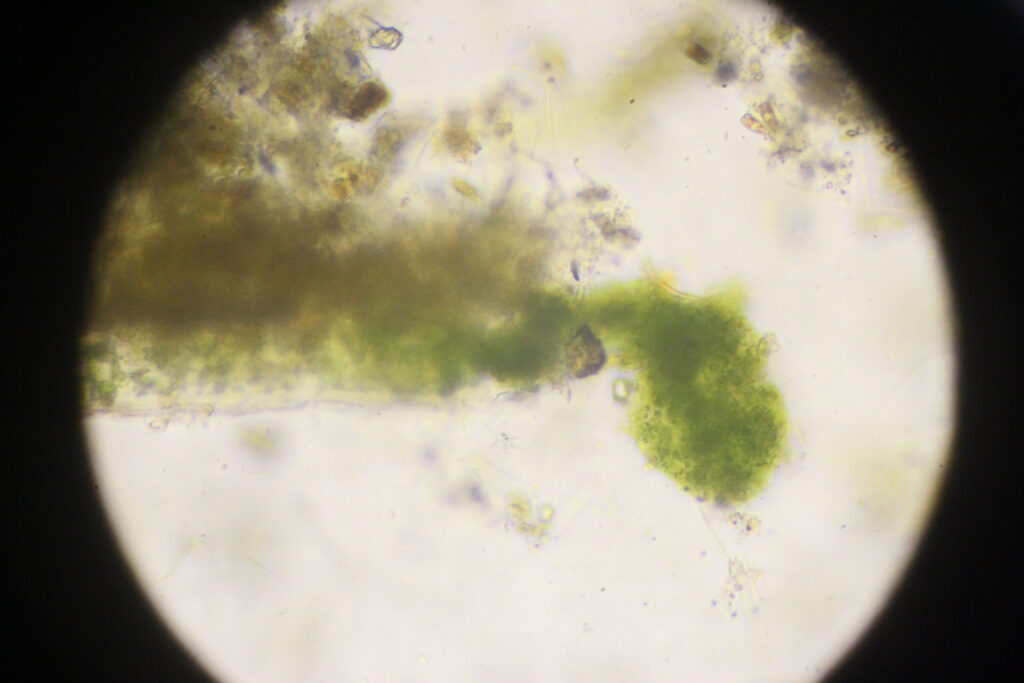

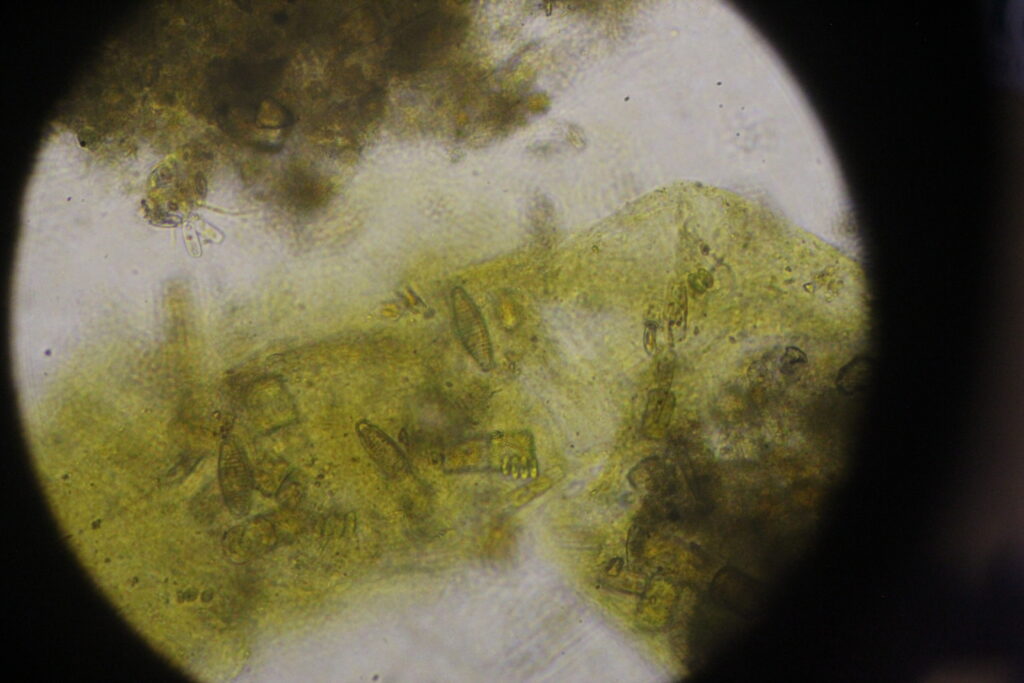

各所に溜められ温水となった水が那珂川に戻ってきたころ、それと時を同じくして急激に増殖した青ノロことカワシオグサ。

カワシオグサはヒゲナガカワトビケラをはじめとする川虫幼体などのよりどころであり、それをついばむオイカワの胃内容物にはたくさん入っているもの。

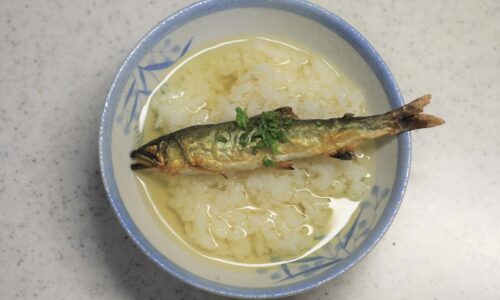

釣って一晩おけばこのとおり。

オイカワの血肉になっているかは不明だけど、これだけの量を取り込むのだから、やや大げさではあるがコクチバスなのどの捕食者に食われることで青ノロが移動・分布拡大する可能性はある。

もちろん鮎もそうで、石についたコケをはむときに一緒にこしとられるもの。

川の中に進むと青ノロでも、岸際が真っ黒だったりするのは青ノロが増殖できないほど鮎に食まれているから。

小さな鮎。

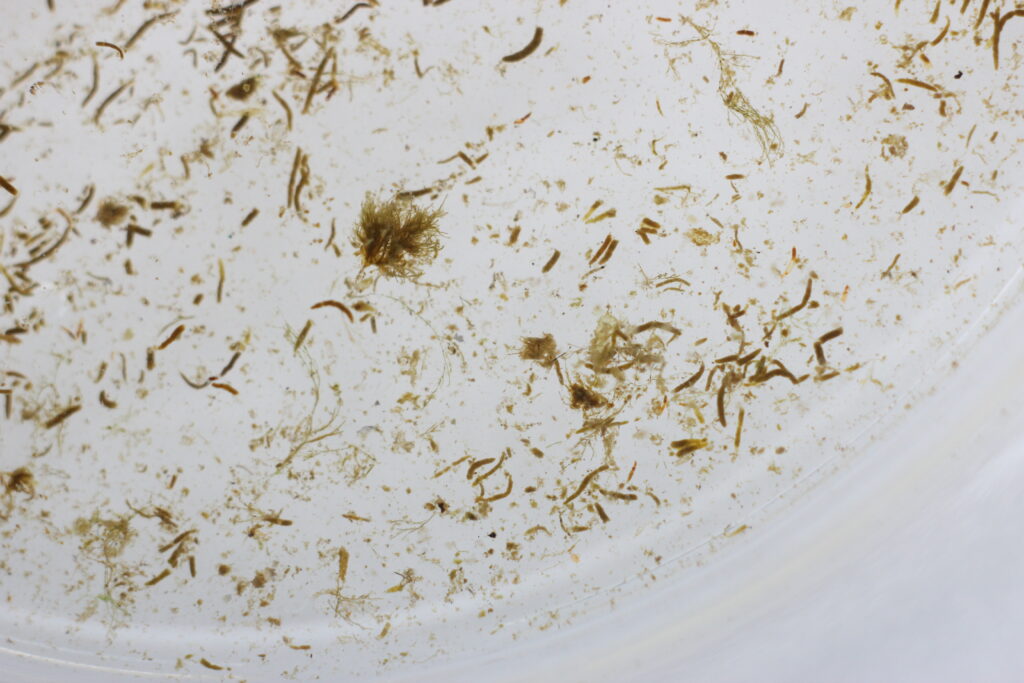

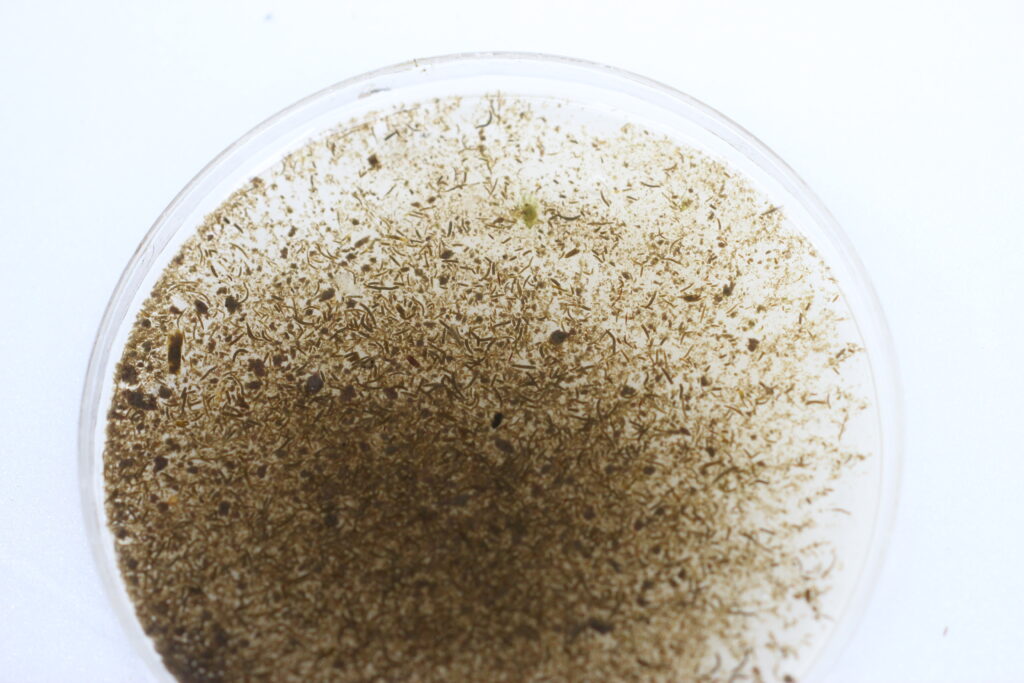

白い容器で色を抜いて観察してみたかったから念願かなった。

しかしきれいだ。

鮎が解禁となったので6〜10㌢の遡上系の稚鮎を釣り一晩飼育してみた。

5尾でこの濁りと排泄物の量。

一部をスポイトしてシャーレに乗せて観察してみる。

沢山のフンに中に少しだけ違うものがある。

カワシオグサだろうか。

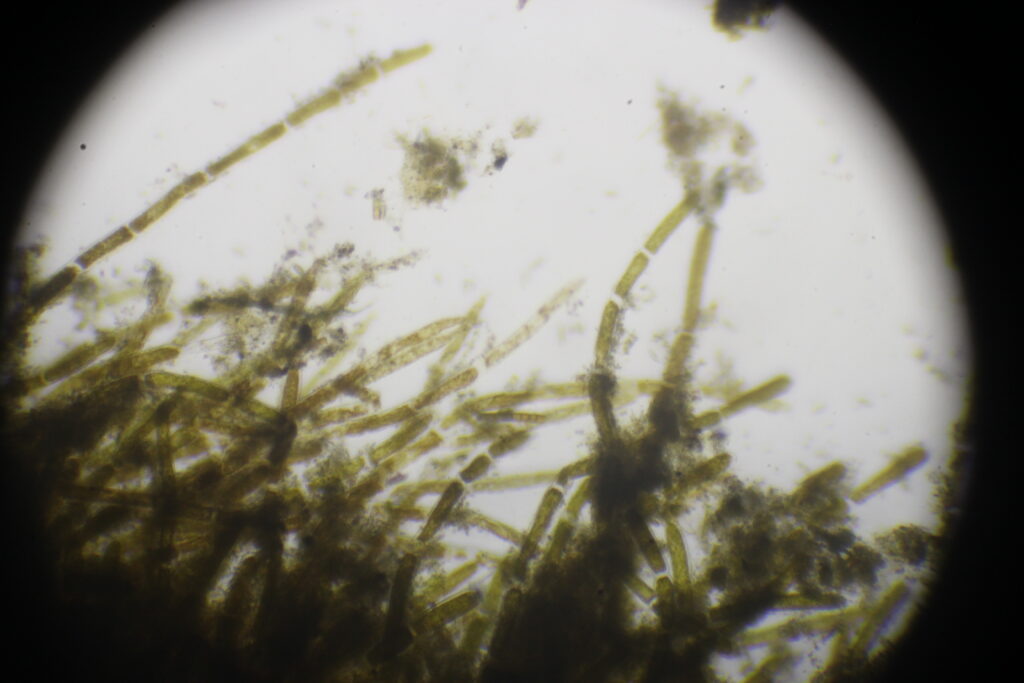

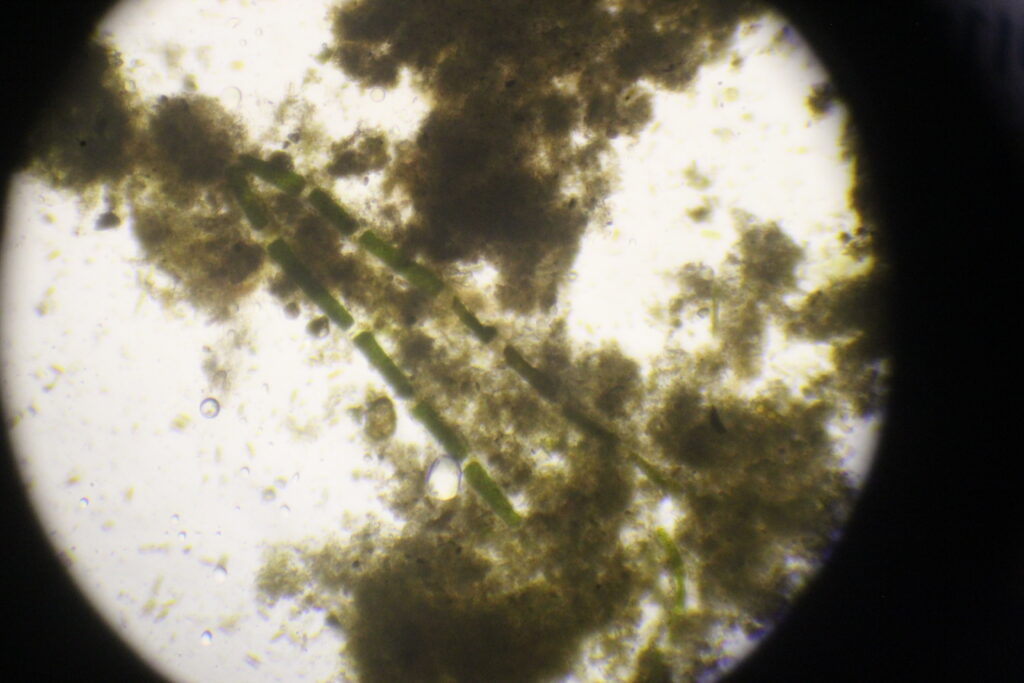

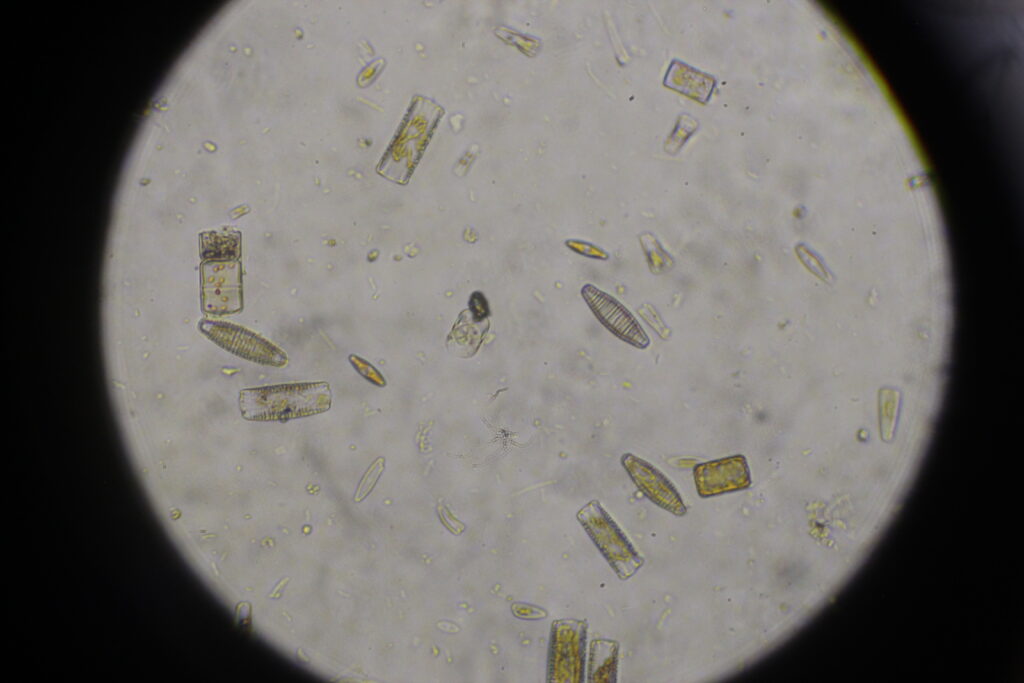

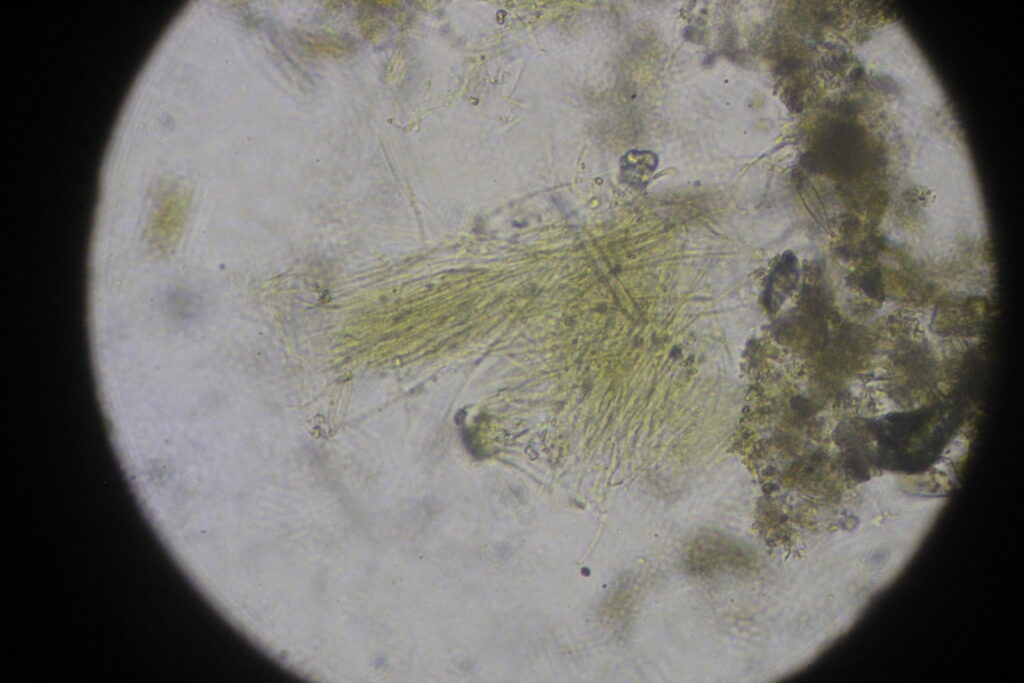

顕微鏡でみてみると…

やはりカワシオグサ。

排泄フンと混ざってカワシオグサ。

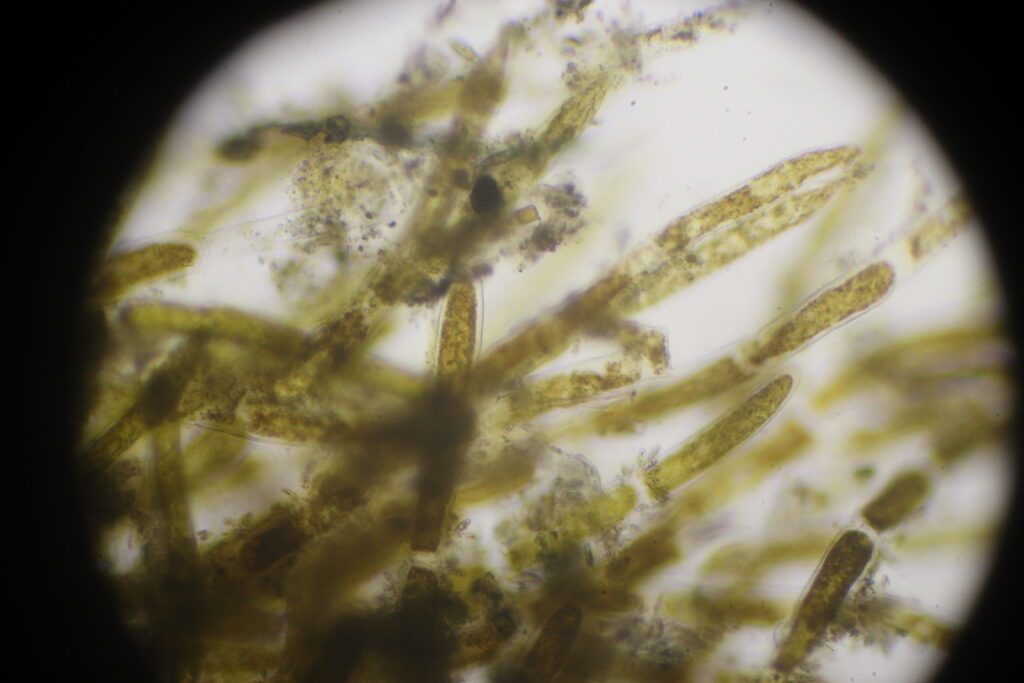

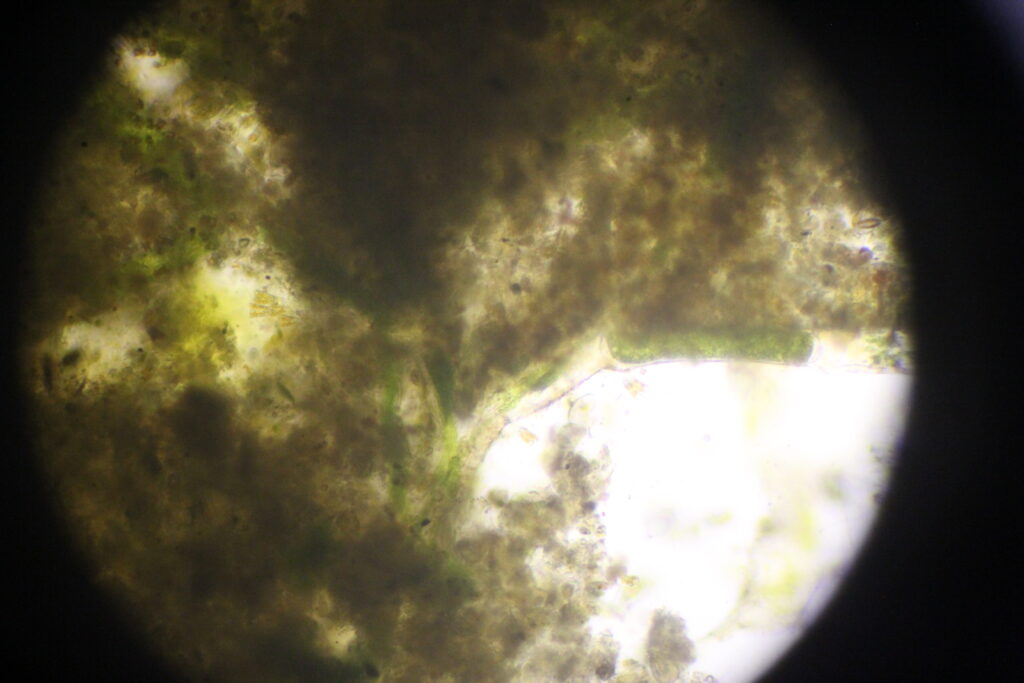

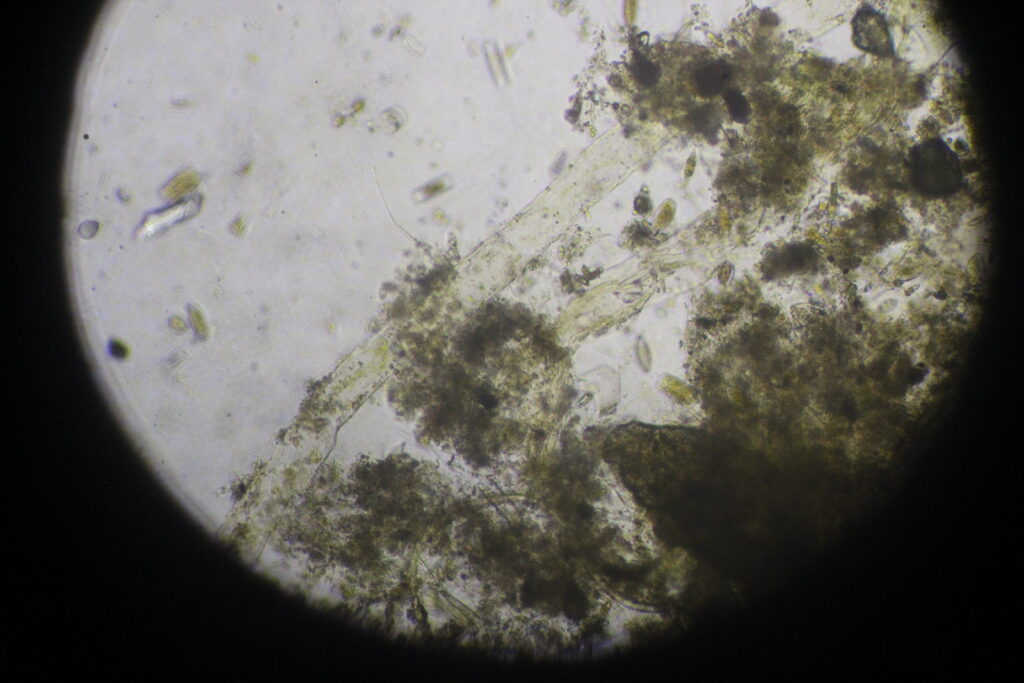

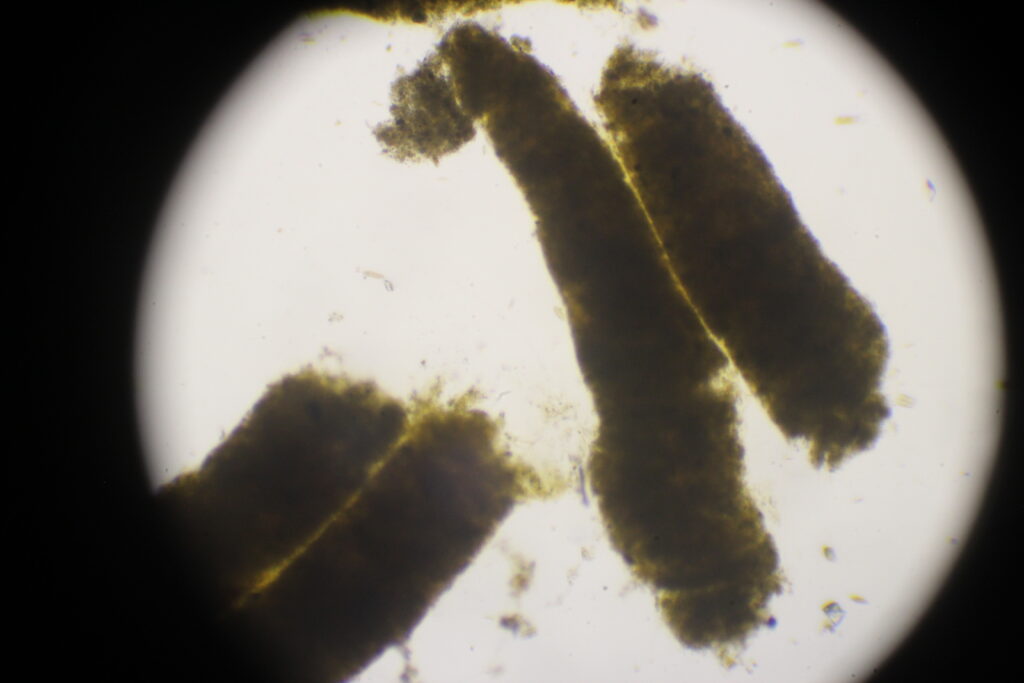

下の写真は一晩飼わず、釣りたての胃内容物を採取して観察したもの。

円柱状のフンではなくごちゃごちゃした茶色の消化物にまぎれてあるカワシオグサ。

ここにも。

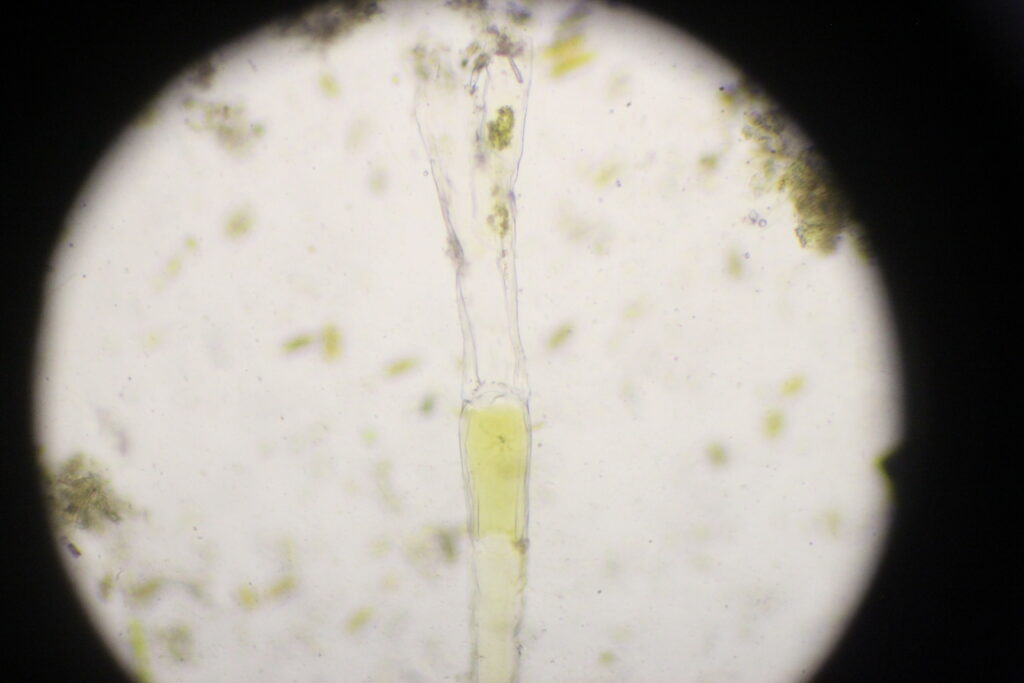

よく見るとカワシオグサの細胞内の緑が抜けている部分が観察できる。

こちらはラン藻?とカワシオグサか。

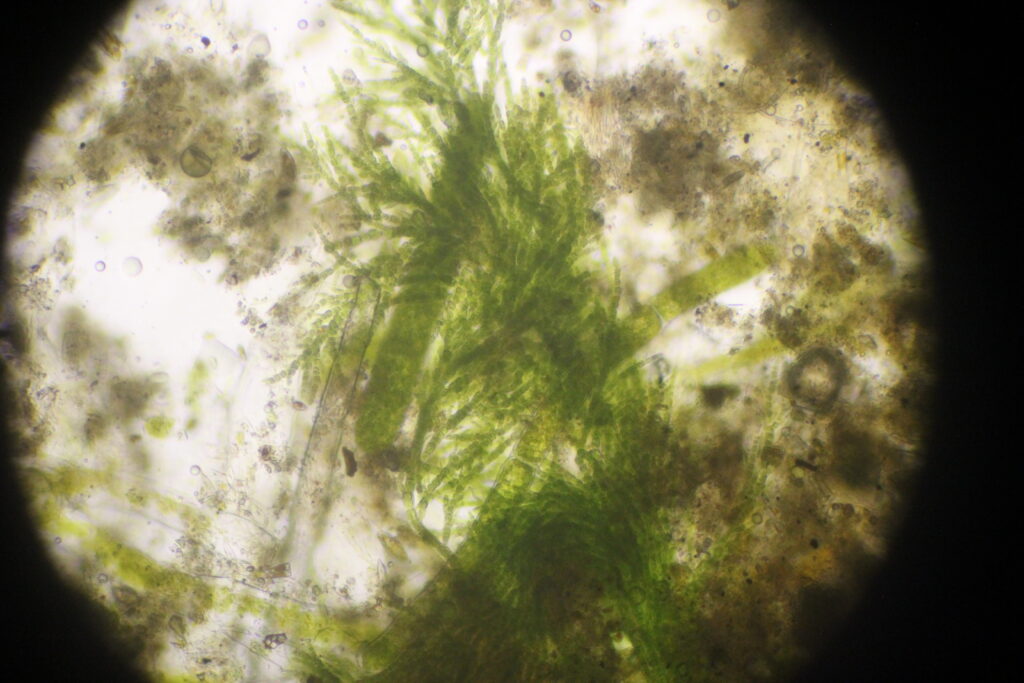

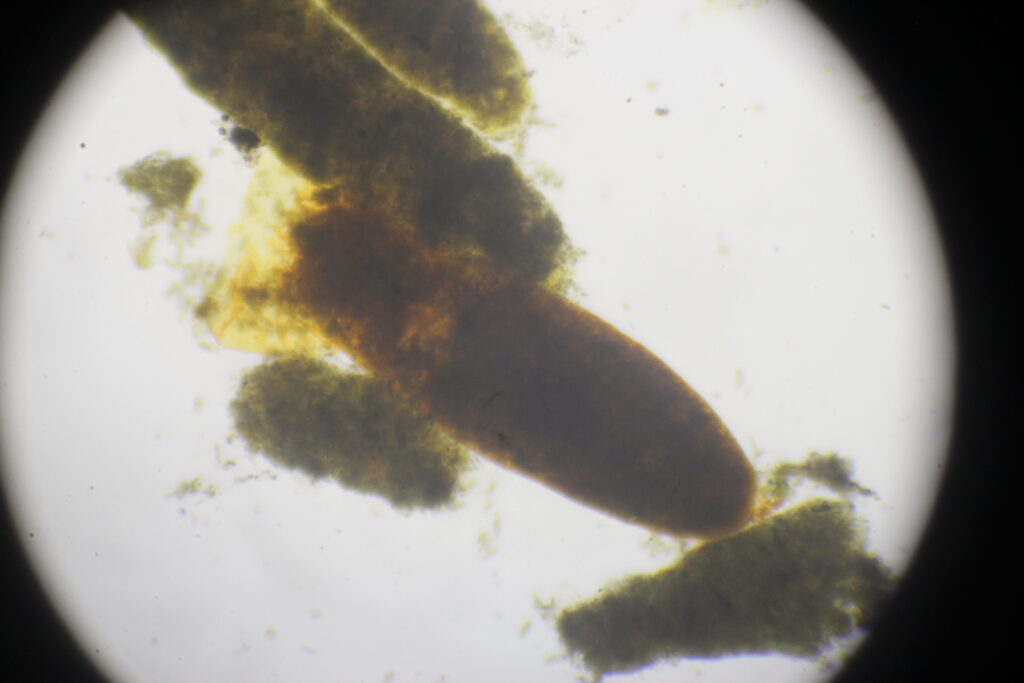

カワシオグサのサイズはかなり大きいことがわかる。

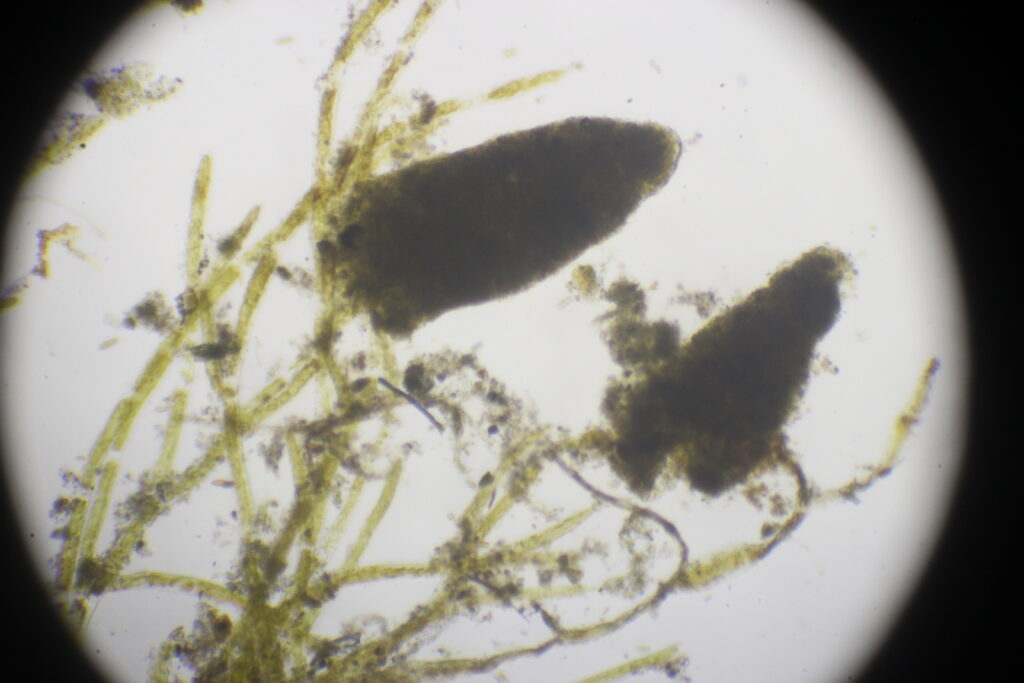

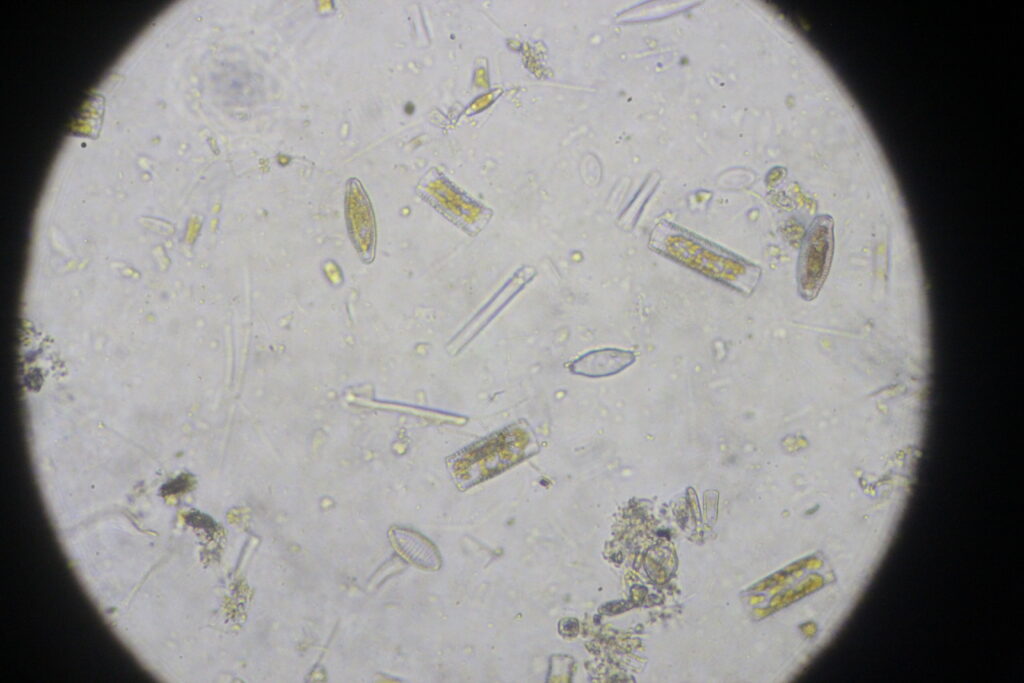

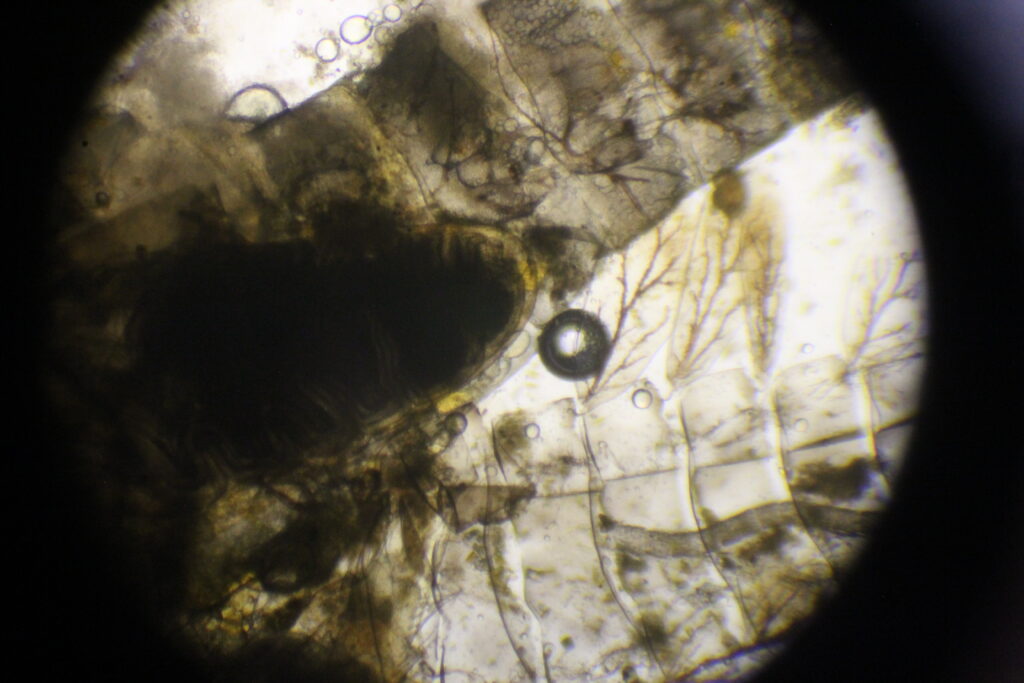

カワシオグサの先っぽから…何かでてる。

膜をやぶって緑のやつがでている。

これはおそらくカワシオグサの中にある緑が抜けた膜殻だろう。

これもきっとそうだ。

小さく切れたカワシオグサは中身の緑のところだけ消化されているのだろう。

カワシオグサもどうやら鮎の血肉になっているようだ。

少し戻って排泄されたフン。

これも色が様々。

黒緑っぽいのがメインだけど赤茶色だったり。

淡い緑なのもある。

硬いうんちとか柔らかうんちとか、びちゃびちゃとか…

きっと人と同じで色々あるんだろう。

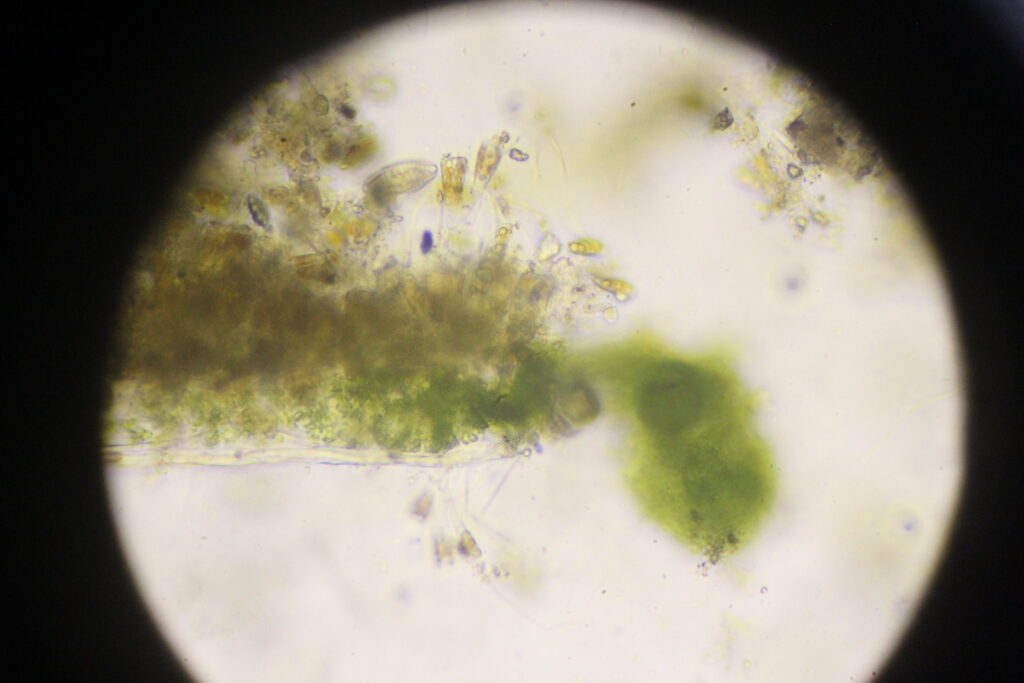

もっとマクロで観察してみる。

ケイソウにもいろいろな種類がありそう。

コケを食むと簡単に言うけれど、相当な種類の、そして相当な量の藻類を食している鮎。

これはラン藻か?

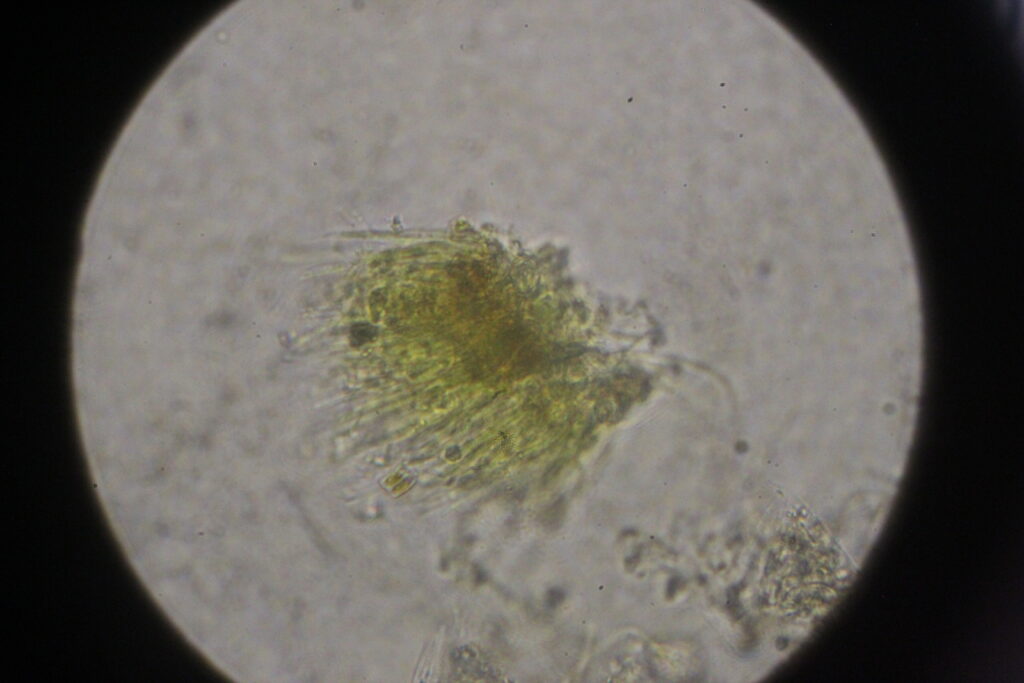

この塊がまさに藻類たちの塊で何千何万の命の集合体。

それに一匹の鮎が支えられているんだから…想像したら果てしない。

いかに環境が大事かってことを実感させられる。

川虫も大切な鮎の食料だ。

今回の顕微鏡観察でたくさんのことが分かったし想像を膨らますことができた。

鮎はカワシオグサを消化しているようだ。

ただ一方で他の藻類より格段にカワシオグサは大きいし、とりわけ膜は消化しにくいものだから、コケを食む際にこしとられたカワシオグサの一部はそのまま排出されてることもわかった。

遡上中、生え始めのカワシオグサをコケを食む行為の中で受動的に体内へ取り込み、移動先で排出する。

これをリレー形式でシーズン中、あるいは年をまたいでバトンは継がれに継がれ…

鮎とともにカワシオグサは遡上する。

より上流域へとカワシオグサの分布は広がったのだろう。

もちろん僕たちのフェルト底に付着したカワシオグサが移植されていることも事実だけれど、こうして鮎の遡上という生態的な行動によって広がっていることも明らかだ。

一方で鮎が食む行為でカワシオグサの繁殖を防いでくれているのも事実。

ただそれは受動的なことであって、カワシオグサを積極的に食んでくれているわけではないだろう。

ガサザラロングなカワシオグサじゃ流石にとりこめない。

カワシオグサがたくさんあっても鮎はこうしてラン藻や珪藻をしっかりと食しているし、きっとそういった主食となる藻類が生える場所でしっかりと食べているのだろう。

でも餌場が狭まっているのは間違いないし、近年の鮎の遡上状況をみるとこれだけの鮎を抱えている那珂川で餌場が足りない状況におちいっている可能性は否定できない。

岸際で痩せ細った小さな天然遡上ものがとれるのはそのためだろう。

現状のカワシオグサメインの環境に順応できなかったというか、競り負けたというか…

こういった鮎はまず僕たちの目に触れる前に消えていなくなるし、鳥や魚へと速やかに命がつながれてゆく。

渇水、高水温、カワウ、カワシオグサ…様々なセレクションをきり抜けてきた強者たち。

ぷりぷりの若鮎たちを友釣りで手にすることができるのは、現那珂川の環境条件の上ではたいへん奇跡的なこと。

だから喜びは大きい。

鮎のうんちを、ワクワクニヤニヤしながら顕微鏡で観察してはじめてわかったことであって、一般的な行為では決してないだろう。

だからこの記事を読んで、鮎が釣れる喜びに共感いただけたのなら幸いなことである。

この記事へのコメントはありません。