運命的な市出店に狂ったように製作に没頭した10月。

楽しすぎる出会いや応援に高揚し、たくさんの元気玉をいただき…この上なく幸せな秋だった。

川も沢もどこかをいじればどこかにそのしわ寄せがくるのと同じように、僕もぶっ倒れた。

流行病にはかなわず、たのしくて久々に飲んだお酒の影響も重なってか、なかなか回復しなかった。

ようやく動き始めた11月下旬。

あたりは1週間でがらりと変わってしまった…さびしい。

この変わり目は一生で今回のこの時しかなく、もう取り戻せない。

それもそれでちょうどいいか……。

・・・

・・

・

9月下旬のこと。

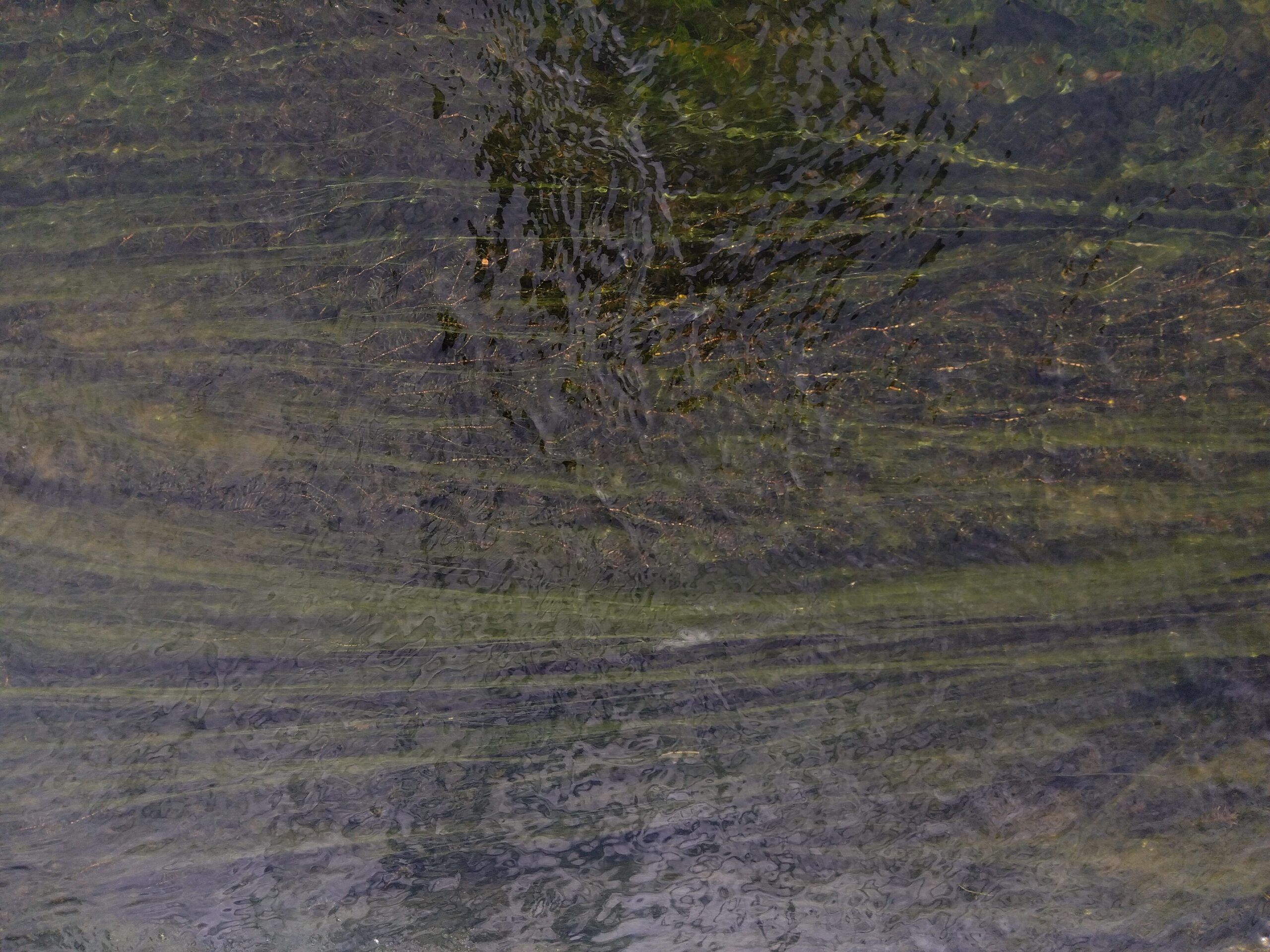

出水もなく、すっかりと着床したコカナダモ群生地。

水面まで密に繁茂し、ラグーンを形成。

水面から顔を出す可愛げな花。

どうも素直に愛でられない偏った頭の自分がいる。

たくさんの矛盾を抱えていることが証明されてしまう、そんな瞬間。

よくみれば、細く長~い藻が岸際の小鮎のハミ場でたなびく。

ホント超ロング。

流れもかなり停滞しているし、この雰囲気からしてアオミドロかな?

ずいぶん長いな…1mは余裕で超える長さ。

鮎を見にきたけど、結果いつものように藻に意識が飛んでいく。

いや…すでに鮎のことは忘れてしまっている。

気がつけば、トレー一杯、胸いっぱい。

近年じゃ、トレーを一杯にするのは鮎じゃなく、藻であることが多い。

鼻息荒くして、そりゃ~とった…。

僕にとってはうれしすぎる量だし、絶好の機会。

もはや乱獲。

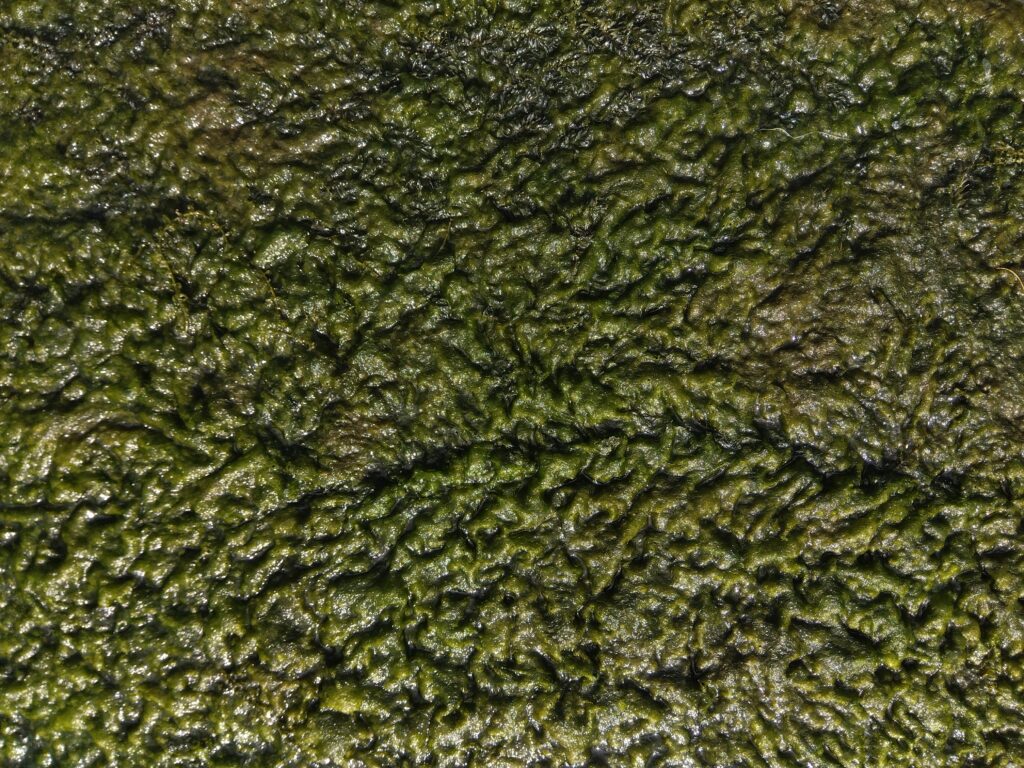

ところで、これは青ノロなのか。

アオミドロじゃなかろうかと思ったりもしたけど、触り心地や香りは青ノロ。

ほしょ~~~い青ノロっていう具合。

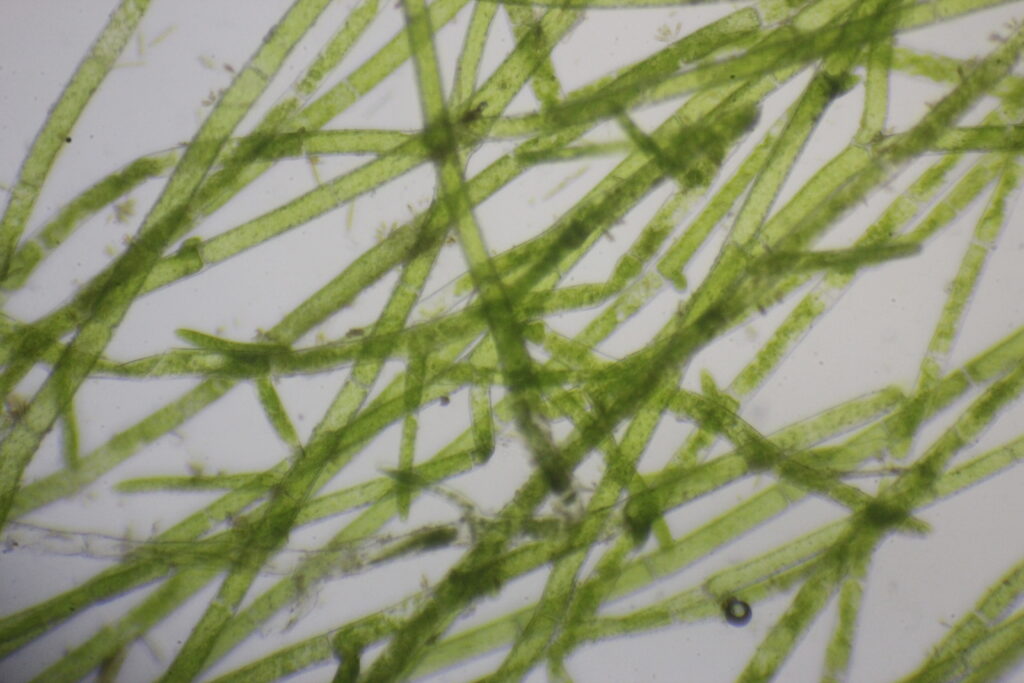

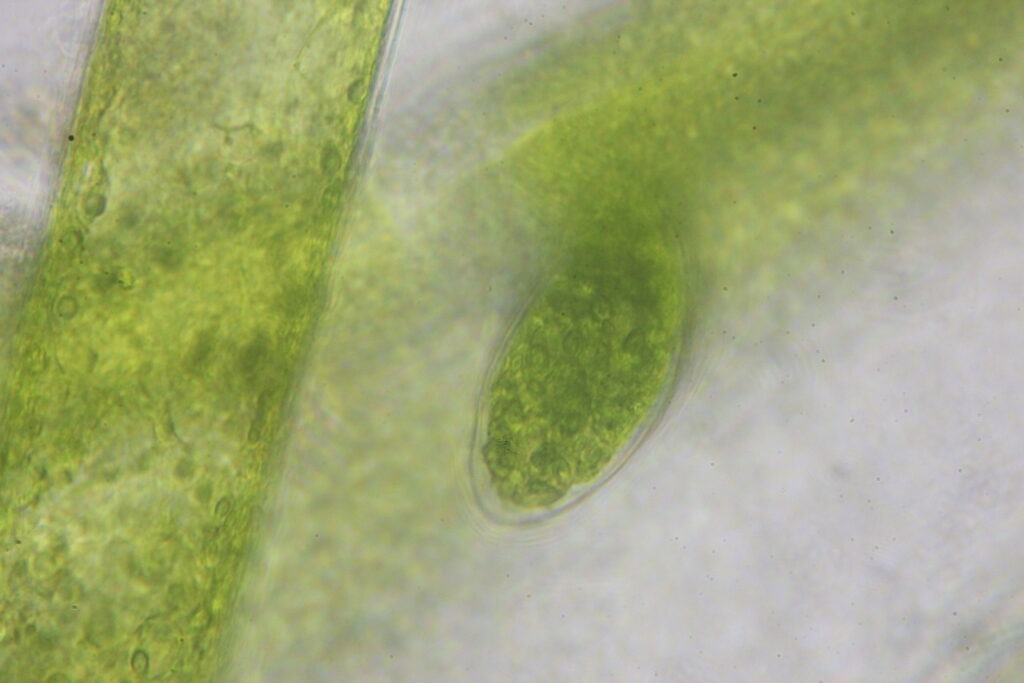

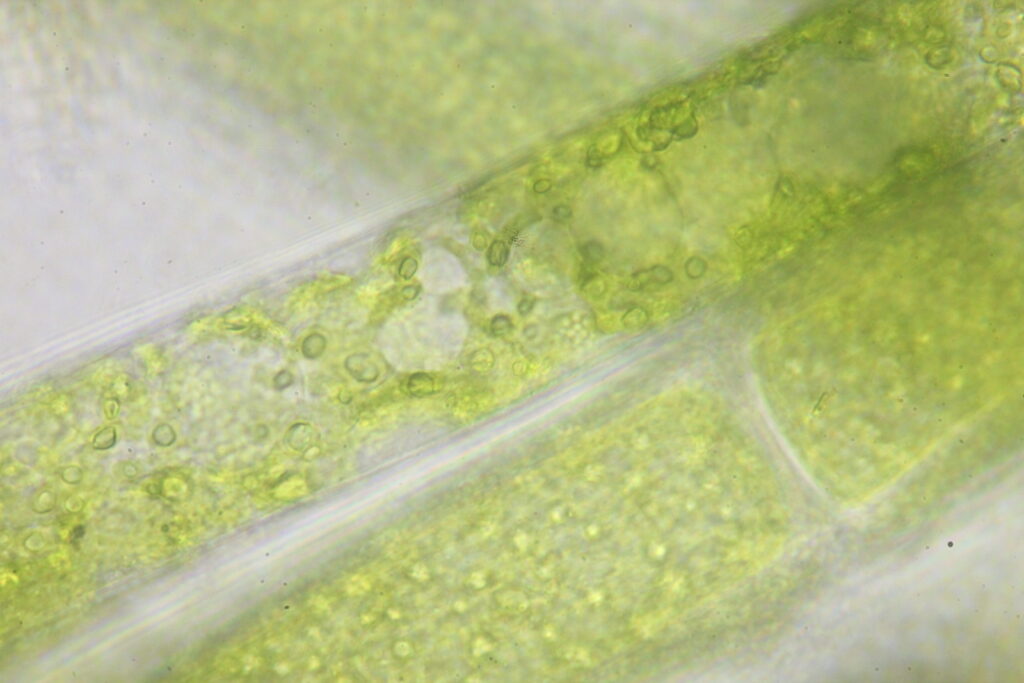

だったら顕微鏡で観察っしょってことで見てみる。

これはアオミドロじゃ~ないな。

やっぱりカワシオグサ(青ノロふわサラショートとガサザラロング)か。

Googleで少し調べてみても分類されるカテゴリはシオグサくらい。

これから分岐するのか。

日照に川の水温、水の質が少しずつ秋化してきていて、どうもゆっくりと、そして細く長~く成長するステージにいるようだ。

青ノロの新しい姿を僕は観察することができたようだ。

むしろあの夏の、ゴリゴリごしごしの荒々しい青ノロの姿が懐かしい。

オイカワの喉めどをいっぱい(カワシオグサ のどめど いっぱい)にしたあの頃を…。

青ノロから夏のおわりを…いや、季節の移ろいを実感したのははじめてか…。

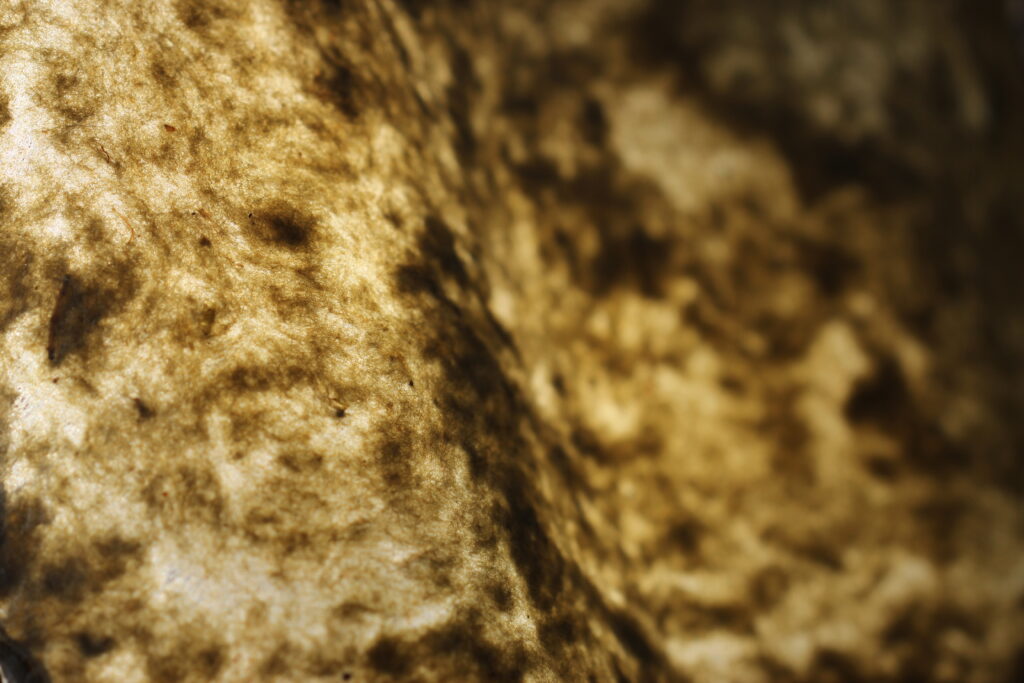

時間をかけてひとまず乾燥。

工房に、川風に乗りくる、磯香り(こうぼうに かぜにのりくる いそがおり)。

読みでは海の藻を連想させる句だが、これは川の青ノロを想起させる句であり実に新しい。

おむすびにくるんで危うく食べちゃいそうな香り。

これまで釉薬(川汐草灰)として利用してきたけれど、ずっと温めてきた別な活かし方を検証することとした。

当然、こんな研究検証を行う時間は「0円」だ。

得られる成果もお金も、何も約束されていない。

あるのはただただ好奇心と探求心。

処理の仕方3パタンほど試し、乾燥。

乾燥の仕方も失敗を経て、少しまともな形となった。

藻びーる。

風にたなびく青ノロたち。

植物で紙が作られるように、青ノロでもできないか。

そう感じたのはやはり他の藻とは違うコシとザラつき、繊維性。

繊維性というとそれっぽいが、それは顕微鏡でみた細胞内が抜けたセル状の青ノロの姿。

オイカワがのどめどいっぱいに青ノロを食べて消化され、中抜きにされた青ノロだ。

その繊維質っぽい硬質なものが幾重に、そして分岐する手腕を混沌と重ね合わせたなら、それは紙のようなものになるのではなかろうか…という発想だ。

乾燥させる量や繊維の細かさを変えれば、このような厚手のものも出来上がった。

光ごしにみれば、こんなにも柔らかな光を届けてくれる。

より薄く、より透明に・・・・。

それを求めればまた違った雰囲気を醸し出す…青ノロ…。

夕暮れの淡い光の中で。

青ノロが増えるということは、何かのバランスの上のことなのだろう。

何かを押し込めば、何かが出っ張る。

そういうバランスのもとに成り立っているのであって、そのバランスを崩したのはまぎれもなく僕らだ。

飛び出してくるものをひたすら打ち込んでも、何の解決にもならない。

僕らが作り上げた打ち込めば飛び出すバランスなのだ。

現実をおぼろげにも認識しつつ、この青ノロという美しき正体を、どうにもこうにも僕は生かしたくてしょうがない。

もうすでに「藻びーる」であるように、川の流れになびくように、今度は川風をうけてひらめくのだ。

僕がつくりたいと思う神々の「生」にこの青ノロをお見舞いしてみよう。

まずはそれからだ。

この記事へのコメントはありません。