土いじりから少し離れて1年…

予想通りにはいかない難しさに、圧倒されたところが大きかったように思う。

大失敗だった那珂川藻盌。

少し土から離れてしまった…

でもやはり、思い出深い沢粘土と川粘土で野点盌をつくりたい。

そして青ノロやモクズガニなど那珂川由来の素材を釉薬としたいという想いは強く…

消えやしない。

むしろビートを刻むように、その想いはどんどん激しさを増す一方に…。

そろそろか。

今回そんな想いを山向こうのひろしせんせいがかなえてくださった。

「たのしみですね」と気さくに誘ってくださり、焼かせていただけることに。

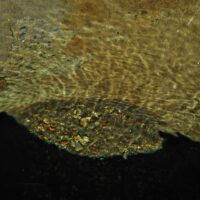

川粘土と…

沢粘土。

1対1にきちんとはかってブレンド。

ぐい吞みは手づくねして切出刃で成形。

ちなみにこの切出刃はよしふみさんのところで出逢ったもので、初めから土用にと決めていた。

川粘土の鉄玉、そして沢粘土の柔らかな彩石が浮き出た。

これらは耐火度が低いことが分かっていて高温焼成に向かない。

「たかとし君が死んだら譲ってほしい」

そう、つつみに言わしめたこの盌は、まさに川粘土100%。

でろっどろに溶けるのだ。

これはこれで、その時のために残しておきたいと思う仕上がりだが、やはり狙った形にとどめたいところ。

川野点用の茶盌(青藻屑盌)。

こちらは藻屑灰や川汐草灰(青ノロ灰)を溶かすために耐火度の高い粘土で成形。

益子粘土を使用し、やはり切出刃で成形した。

表面には沢粘土と川粘土を対面に塗りたくった。

この時点での雰囲気はよい。あくまで現時点。

素焼く。

前回は急に温めて爆発させたので、今回は念入りに乾燥させた。

さ~どうなる。

きんきんとなる。

どうやら無難に焼けたらしい。

鉄玉と彩石も火が通った。

切出刃での成形痕。

「ここだ」という、自分が気持ちいい角度や削り具合を着地点として、手早く、そして無意識(意識はあるから意図的か、とにかく雰囲気で)でハツった。

その結果は悪くないとは思っている。

10点のぐい吞み。

それぞれに藻屑灰と川汐草灰をかけてみた。

ひろしせんせいにお任せし、穴窯の各所においていただくことに。

どのようになるのか。実験検証の意味が大きい。

そして「青藻屑盌」。

現時点では実にかっこいい。

沢粘土と川粘土の質の違いが現れた。

こちら側は川粘土、やや艶がかる。

川粘土、溶け流れるか…

火は軽やかに走ったようだ。

今回内側には川粘土石を粉砕した泥をコーティング。

白色の素地を黒っぽくする狙いだが…どうなる。

藻屑灰と川汐草灰を掛けて、いざ窯炊きへ。

ひろしせんせいの最初のころの作品だという。

煙突のそばから、ひろしせんせいをいつも見守っているように感じた。

昨日は夜通し焚いたという。

焚口がしめられる。

山向こうのひろしせんせいの穴窯に、ついに焼きおさまった。

泥蜂融越せんせいもいらしてたな。

つづく。

この記事へのコメントはありません。