衝撃的だったゆらゆら帯での小鮎産卵は2023年のこと。

こんなに小さな10cmほどの体で多勢産卵する姿に感動するとともに、今までどうやって過ごしてきたのかがとてつもなく知りたくなってしまった…。

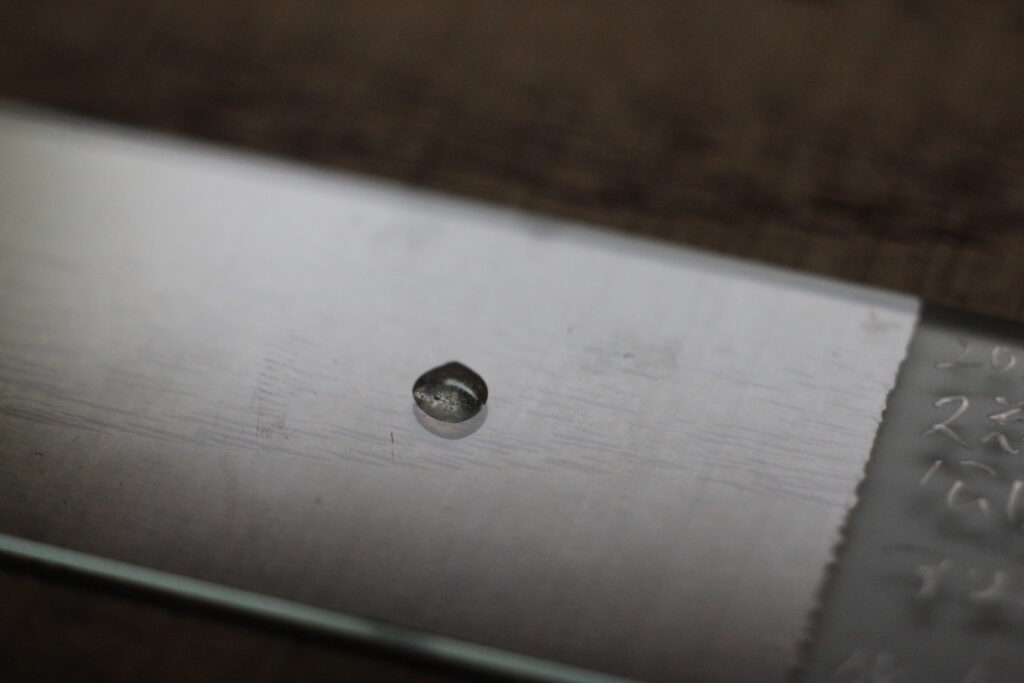

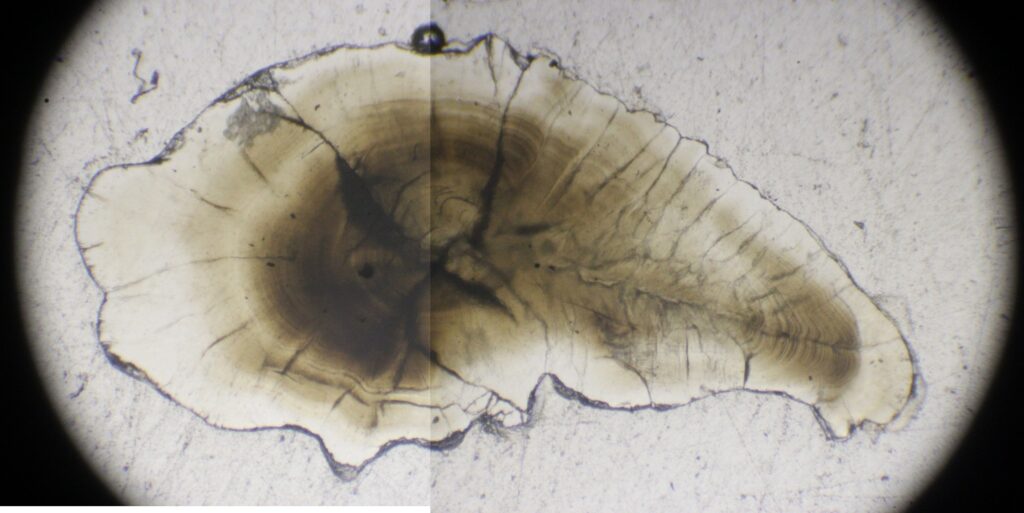

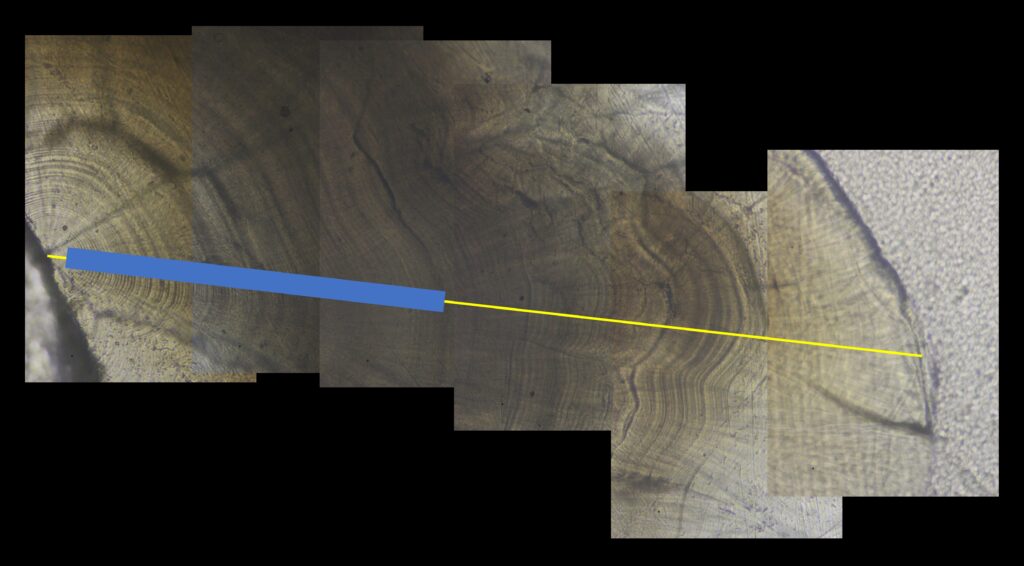

顕微鏡も揃えて、耳石を取り出して、包埋研磨。

ついに手を出してしまった…耳石解析がライフワークと化した瞬間。

鮎の履歴書

魚の頭の中にある耳石という石。

魚の履歴書といわれ、その個体がこれまでどう過ごしたかが刻まれている石。

例えばいつ生まれたとか、いつごろまで海にいたとか、何センチで海から帰ってきたとか、海や川でどのくらい成長しているのか…とか…。

過去に耳石で調べた那珂川サクラマスや鬼怒川ヤマメの生活史の記事は下記のとおり。

色々な情報を吸いだして生活履歴を推定できるスーパーストーン。

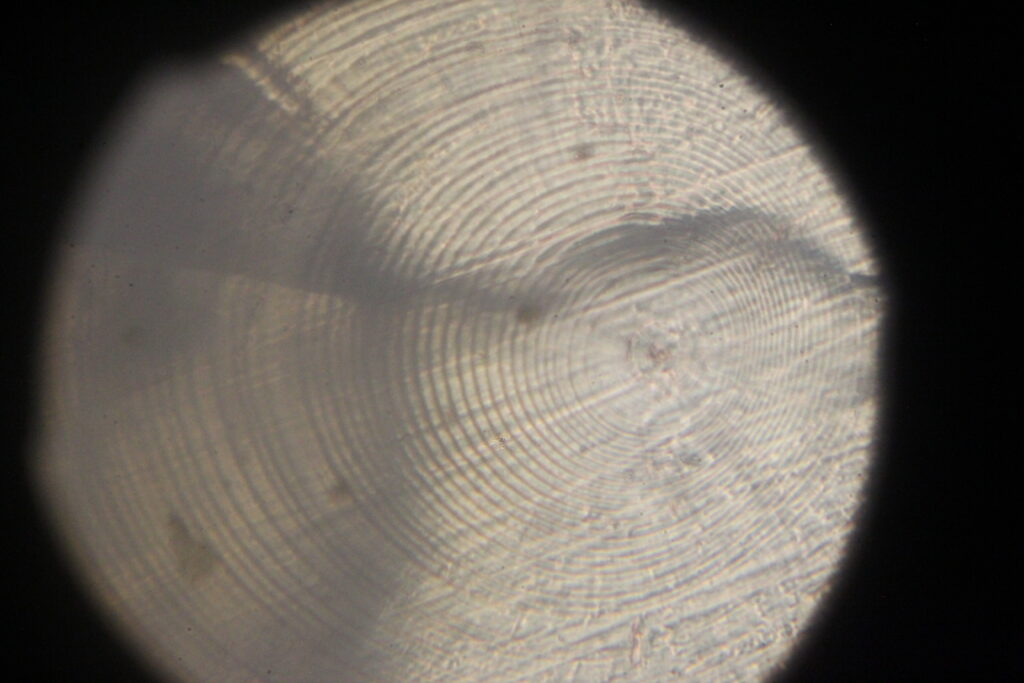

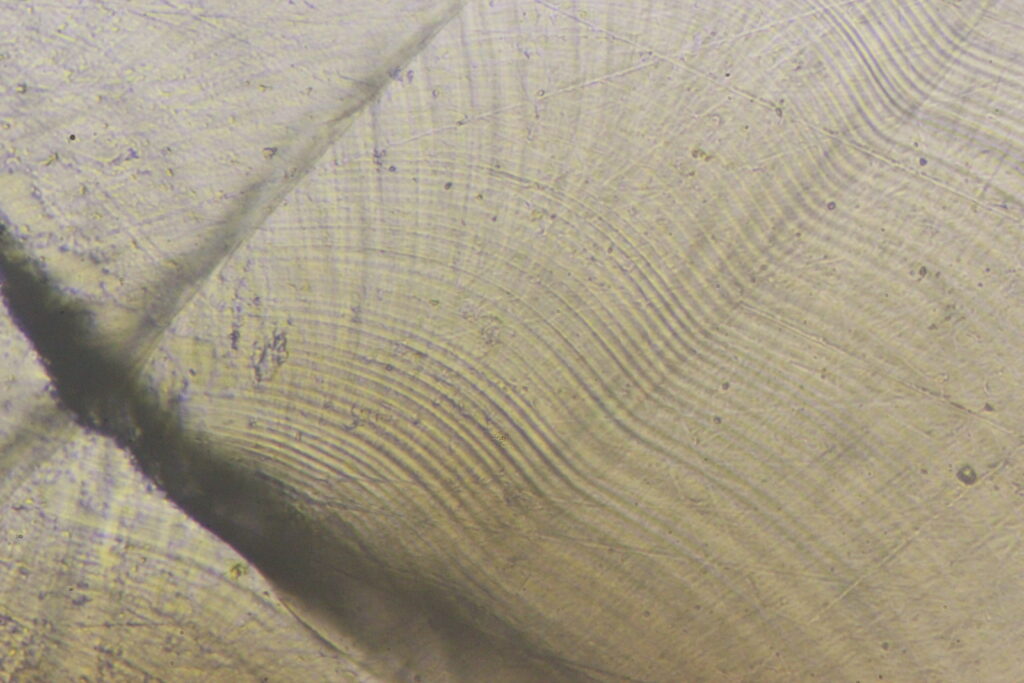

とりわけ有名なのが耳石に刻まれる日輪。

1日の成長が1本の輪として耳石に刻まれる。

とりわけ鮎は1年しか生きないためその日輪がきれいに見やすい種。

獲った日から日輪本数を耳石中心までさかのぼって計数すれば、生まれた日が分かるというもの。

写真をつなぎ合わせておいて、実際に顕微鏡上で観察しながら写真と照らし合わせて計測できればよく読むことができる。

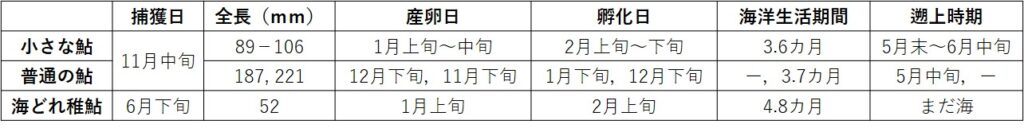

今回2023年の11月中旬に那珂川下流でいただいた小鮎(全長89-106mm、8個体)と一般的なサイズの鮎(全長187mm、221mm、2個体)について日輪解析の結果を記録しておきたい。

産卵場の小鮎たち

10cmに満たないような、まさに遡上鮎と変わらないサイズのこの子たち。

11月中旬に立派に産卵に加わっていたのだけれど、いったいいつごろ生まれたのだろうか。

日輪を計数すると280本前後にまとまっていた。

そこから推定される孵化日は2月上旬~中旬頃。

産卵から孵化にかかる積算水温に基づいてそれぞれの産卵日を逆算すると、産卵された時期は1月上旬~中旬頃。

一部の個体においては、海から川へと遡上を始めたであろう日を耳石の日輪形成変化点に着目して勝手に決定し、遡上日を推定。

全長90mmほどの4個体は海洋生活期間110日程度(約3.7カ月)、河川遡上日は5月末~6月中旬頃となった。

5月末までに遡上する一般的な鮎たちのうち、後期遡上の遅生まれの鮎たちに比べると河川遡上時期は5月末~6月中旬頃でおおむね一致する一方、孵化時期は一カ月ほど遅い。つまり海での生活期間が短いが比較的いつもどおりの範囲内に帰ってきた、ということになろうか。「いつもどおり」というのは、なぜなら7月遡上の鮎たちも存在しているため。

ちなみに小鮎が1日どのくらい成長しているか算出すると、約0.3 mm/日。

3日間で1mmに満たない成長具合。

これは海洋生活期間中の一般的な成長具合とおおむね一致する。

川に入って急成長する鮎だから、つまりはこの小鮎たちは成長が悪いということになろう。

実は上流まで遡上せず下流の汽水域に近い水深のある温度変化の少ない場所で秋まで過ごし、遡上産卵に加わったとも考えられる。

耳石輪紋のようすから勝手に妄想解析すると、海に3カ月半過ごした後に4ヶ月半ほど下流にとどまり、10月中に産卵場所にやってきた…。

こんなことも十分にあり得る。

今の手段だけでは十分な解析ができないのがもどかしい。

6月海どれ稚鮎

6月下旬に海で見つけた稚鮎。

日輪を計数すると孵化日は2月上旬、推定される産卵時期は1月上旬となった。

成長率は小鮎たち同様に約0.3 mm/日。やはり海での成長具合はこのくらいらしい。

6月末時点でまだ海(4.8カ月間)にいるのだから、いつごろ遡上してく来るはずだったのだろう。

7月下旬の熱々な夏にも遡上する鮎たちがいる那珂川。

オイカワに群れの中に交じり、虫をとらえながら数匹の仲間と遡上してゆく。

サイズは10cmに及ばない。

この鮎たちはいったいいつ生まれたのだろうか。

次回解析してみたいと思う。

産卵場の20㎝前後の鮎

小鮎と同じく11月中旬に産卵場にいた一般的なサイズの鮎(全長187mm、221mm、2個体)について日輪解析してみると…。

全長187mmの鮎は12月下旬産卵、1月下旬孵化。

全長221mmの鮎は11下旬産卵、12月中旬孵化、となった。

近年の夏の長期化高水温の影響で産卵期が遅くなっているようだから、わりと今の那珂川では一般的な産卵時期あるいはそれよりやや遅れる傾向の個体ということになろうか。

いずれにせよ、先に示した小鮎より1カ月以上早くに生まれていることは確か。

体の大きさにもマッチする結果。

ちなみに日間成長率は、約0. 6 mm/日であり、小鮎の2倍の値となった。

ちなみに、海洋生活期間について勝手に「らしき位置」を決めて日輪本数から海洋生活期間、河川遡上日を推定してみた。

その結果、海洋生活期間は約3.7カ月、河川遡上日は5月中旬となった。

小鮎と比べても海にいる期間はあまり変わらないが、少し早く海に行って少し早く帰ってきたこととなる。

きっとこの「少し」が大きく影響するのだろうが、どうして2倍もの体長差ができてしまったのだろう。

単純に川にいる時間が短いからなのか?川のどこでどう過ごしたのか、が効いているように思う。

しかしなぜ、この2つの鮎タイプが11月中旬の同じ時期に産卵していたのだろう。

普通に考えれば、川に入ったのが遅かった小鮎の産卵時期は、さらなる河川内成長を経て、自身が産み落とされた1月上旬~中旬頃になるのではないだろうか。その方がより多くの卵を残せる可能性があるし、産卵時期が夏の長期化で遅れているであろう昨今においてはまだまだ交配できる仲間もいるであろう。

それでも産卵時期を11月中旬に早めることは、自身より早生まれの大きな鮎たちと交わえるチャンスであり、早期産卵・遡上の鮎へと転生回帰する行動とも受け取れる。

どうもそう感じる。

孵化時期が遅く成長の悪かった小鮎でも、翌年の早期遡上へと加入していく生態的プログラムが随分と前から鮎には組み込まれているのではないだろうか。

温暖化といわれる今の河川環境において、産卵時期の遅れが遡上長期化や晩期化を生んでいるのかといえば、それは必ずしもそうではないのかもしれない。

年ごとの環境状況に柔軟に対応できるだけの多様な選択肢を那珂川の鮎は有している。

それは何を隠そう既に1000万回遡上を繰り返してきた鮎なのであり、今より温かかった時代を経験してきているのだから。

そうは言っても人間負荷過重の現在において、温暖化のスピードというのは、鮎の生態的プログラムをもってしてでも許容できないものかもしれない。

鮎の孵化日から得た推論に決して安心してはいられない。

ならば自身の微々たる一手でいったい何ができるだろうか。

まだまだ解析した内容について頭で整理できていないし、考えが及ばないところも多い。

河川や海の状況、生息数の関係などから体サイズや産卵・遡上期間など生活史パタンを柔軟に変化させることが可能な鮎…。

適応能力の高さをうかがい知ることができた。

まだまだ想像を膨らませて少しずつ整理改定を進めたい。

~ロストワールド~_Moment-500x300.jpg)

この記事へのコメントはありません。