あっという間の4月下旬。

1年の3分の1が終了…。

日中の新緑もいいですが…

夕日が差して黄金色な新緑もまたいい。

作業場の黒竹、石を持ち上げんばかりに息張っています。

キジも活発化。耳みたいのがあって、顔の赤はお面のようについている。家にある剥製とはまた違った「生キジ」です。

すっかりと葉をだした楡欅盆栽。土間において西日でたのしんでいます。

山椒を活けるのはむずかしく…花山椒鍋でたのしみました。

少々開き過ぎましたが最高においしい春の味覚発見です。

奥のミツバは新芽を定期採取しておにぎりにインしたり、ゆでて醬油でいただいています。

タケノコの写真はないですが、今年も連日タケノコを食べ続けており、胃が痛い。

作業場に連れてきたクジャクシダ。

開くまえのこのボックス感がなんともいい。ほんといい。

ウワミズザクラでしょうか。

花が咲きそうなものを少し摘んできて、手元で開花させて観察するたのしみ。

気になるを集めだすときりがないくらいに存在する春の花々に翻弄されています。

ヤマブキも外をそっとながめています。こうして近くにいると、「静」がイメージだった草花の「動」に気づくことができる。生きていることを生々しく感じられる。

季節速度はウルトラ早くて、もう茶摘みで…

鮎が川に入って川の虫を食らったり、コケをはんだりして、川の環境に体を浸透させるように、僕らも季節の草花を体に取りいれて、春に溶け込む。

がしかし、今の生活ではそれでもなかなか季節に追いつかないし、あっという間にくたびれてしまう…。このへんのことはまだ相当に赤ちゃん。なので時間をかけて探していきたいです、ライフスタイルです。

ただ目にしたり触れたりするだけでもいいという考えで、自然の中に少しでも身をおく。

そのなかで常に心地よさをさがしています。

少しクラフトの話にもなりますが、自然のモノ、あるいは人工物だけど自然に染まったモノを観察したり、ぐっとくるモノを探してはイメージを膨らませています。

泥蜂融越先生が手びねりと口びねりで成形した器を僕が焼成したモノ。割った断片を研磨。大小さまざまな気泡。どこか宇宙的。自然物なのに人工感が漂うカケラ。

今まで触れてきたものなのに、初めてみるスガタ。グッときました。

アマテマスやら…

流木鱒…

そしてランディングネット。色々と時間はかかりますが、着々とすすめています。

すべてはここ那珂川流域の自然が原動力です。

前置きが長くなりましたが、ここからは鮎の話です。

支流は超渇水。もうちょろちょろです。田んぼへ水がいっちゃってます。

田んぼから排水される濁った水。

排水路と化した支流は遡上中の鮎にとってもたいへんに苦しいはず。

人工的な濁りが入った川では遡上の足も止まってしまうようすが直に感じられた2023。

堆積した土砂の排出工事が行われ、その濁りはよりきつく。

遡上はまだまだこれからの本流に注がれる泥水。

いくらたくさんの鮎がのぼってこようとも、鮎が健全にはめるような河床環境は提供できません。

言い過ぎかもしれません、でも少なくともその利用空間を狭めてしまってはいると思います。

本当に必要な作業なのか、必要としてもやる時期は果たして今なのか。

海の恩恵をうけた魚たちが遡上してくるこの春なのか…。僕も相当に勉強不足なのではありますが、今は避けた方がいいように思いました。

田んぼの排水もなんとかならないのかな。

田んぼで暖められた水をたどって遡上し、産卵する魚たちもおり、それはヒトの活動と関連したものではありますが、そうでない魚やいきものもいる。

雨が降らないという気象も状況をより深刻にしてしまっています。どんなことができるのか、必要なのか。今のところ具体的なアイデアがあるわけではありませんが、これから水ももっとぬるくなり、化成肥料の粒が大量に流れてくる時期です。そう考えると、ただただ雨の増水できれいに流してしまうっていう考え方も安易だよなと…そう思うのです。

本流へ。

とにかくウルトラ渇水。

川にはカワシオグサが繁茂して、非常に深刻な渇水ですが、気づきも多くありました。

詳しくは割愛しますが、とにかく那珂川は奥深いなと、感じた次第です。

飛ぶ虫たち。

それをくらう鮎たち。

海と川とをつなぐ細く儚い線。

3月中旬から4月の下旬の今もまだその線はと途切れることなく続いています。

水温が高くなった4月には朝もはよから帯状。どうも水温は遡上に重要らしい。

太い帯、細い帯、大小さまざま。

水面には鮎の波紋が帯状に連なります。

美しい光景です。

水が増えたら岸寄りで身を寄せ合う。それでも遡上の足はとまらない。

そして日が高くなると、帯状の遡上は急加速。

そんな時期も過ぎて、今は水温上昇が関連し、帯は緩み遡上スピードもやわらむ。

ゆっくりとゆっくりと。

砂をも食む。何故に砂を食む。

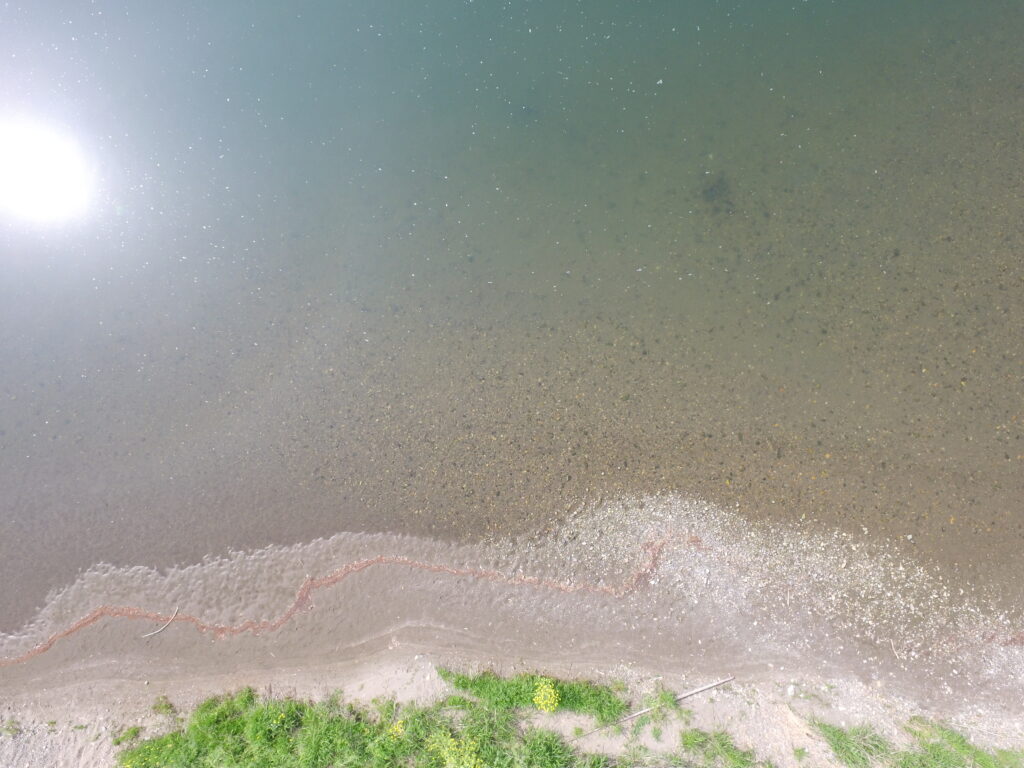

渇水のすごさを示した1枚の写真…

ではありません。

岸沿いのざわめきはすべて鮎。

遡上鮎の群れです。

那珂川の岸辺から、水中から、そして空から。

視点を変え、さまざまな角度から鮎を観察してみる。

岸ギリギリをのぼる鮎たち。どこにも鮎はいますが、上りやすいルートはそれぞれの地形で決まっているようで多い場所、少ない場所が当然ながらあるようです。

そして、体の小さな個体で形成される帯群れと、体の大きな個体の帯群れの2つがそれぞれ寄り添うように、時にははなれて遡上している様子がわかります。

同じ時期に遡上してくる群れでも生まれた時期は大きく異なるのかもしれません。

とにかくありとあらゆるバリエーションをもった鮎たちが時期をかえてまじりあって遡上する。

川への適応可能性を高めるために、様々なパターンを経験しておく。

擬人的にいうとそうなりますが、鮎はそれを知ってか知らずか、命をもって刷り込ましていくわけです。そしてその生き残りの経験は来年へと繋がっていく。

僕らにとって鮎は鮎で、どちらかというと「ひとつ」の存在ですが、鮎たちにとっては「個」。

僕らと同じように1尾1尾が違う個です。個性があるのです。

大事にしないとです。

こんなにも鮎を観察できる年はそうないかもしれない。

そんな危機感もあり、やまない高揚感に身をゆだねて那珂川へ純粋に向かっています。

水温と帯形成の規模、遡上スピードの関係性。

帯緩みと砂食み…。虫食い。

疑問に対する答えを求めてまた川へ行き、答え合わせをする。

だいたい外れで、そもそも外れとか正解とかもわからないですが、少ない体験をもってして自分なりの考えを導き出す。

すんごく面白すぎて、熱すぎて。ハードに求めすぎて体にきてます…。

今年も追っているカワウたち。

よめないながらもパターンはあるようで、群れの中の個の役割なんかも想像できてたいへん興味深いです。彼らとの親交も深めたいなと、思っています。

何のために。

そんなの僕にもわかりません。

ただそうしたいだけです。

Short-frame-at-0m8s-200x200.jpg)

この記事へのコメントはありません。