那珂川のサクラマスの生活史について、5/24の記事【魚類妄想生態学】那珂川に生息するサクラマスの生活史」で妄察してから約1カ月。だいぶ時間が経ってしまった。

本当は短期降海型サクラマスは○○!?みたいな記事を書きたかったのだけれど、まだまとまっていない状況。

そこで今回は僕がSNSで使っているワード「ハンドメイド生態」について少しだけ書くことにした。

・・・

ハンドメイド生態とは?

「いきものの生態を妄察する」、、、「生態をハンドメイドしちゃう」。

これが「ハンドメイド生態」。

学術的な!?知見も交えつつ、想像の世界も交えつつ、いきものの生態を自由に作り出す。妄想する。まさにハンドメイドの生態学(以下、ハン生)。生態学なんていう立派な感じに聞こえるけれど、妄想生態、妄想生態学、妄想生態楽だ。

少し昔を思い出すと学生時代、実はすでにハン生していた。

エゾアワビとシカの共生関係について、、、残念ながら詳細は思い出せない。確かエゾアワビは幼き頃、、、、シカの目に、、、、、みたいな生態だったと思う。とてもバカバカしいことをしていたと思うけど、そこには確かに知的探求心があった。

実はみんなやっていることだと思う。何かを知りたいから想像したり妄想したりして、実際に検証する。この作業の前半がハン生。釣りもそうである。なんで釣れたのか、、、生態はおそらくこうだから、、、朝はここにいるから、、、経験や知識、そして想像から魚に近づいていこうとする。どうやったら釣れるのかを知りたいし、そもそもその魚を知りたい、見たいから。

今現在、僕がマスをハン生するには色々と問題がある。

釣りに行ってもマスとは一切出会うことができておらず、、、気づけばシーズン終了の時期。かれこれ2年も本流のマスを見ていない。相手を知らいない状態ということが問題だ。

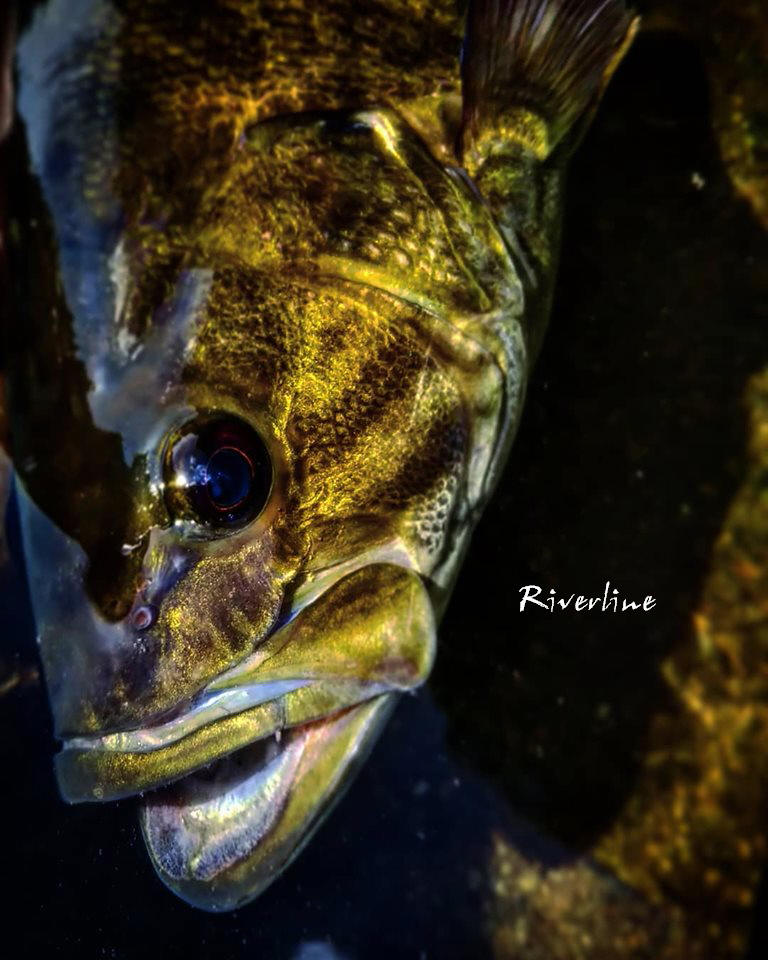

ここ最近では、ニゴイ様とナマズ様とコクチバス様とのお付き合いばかり。

その原因。単純に釣りに行けなかったというところ以外に、重大な原因がある。それは、釣りの技術。どうも中2ぐらいから変わっておらず、上達の気配もなく、いつもトラブルばっかりの赤字釣行。キャストしたらベールが戻ってリーダー部分からルアーごと飛んでったり、ベールを反さずにキャストしたり。雰囲気で釣りをしているところがある。ここ最近多くなった気がする。きっとまわりにはこんな凡ミスをしている人はいないだろう。

それに、釣れるパターンとか釣れるタイミングとか経験も浅く、釣ったマスと場所などの記憶を明確に思い出せるぐらいの数しか出会っていないから正解なるものを信じきれないところがある。ハン生するにはNが少なさ過ぎる。

だから、心や行動がふらついたり歪んで、トラブルに見舞われ、結果に結びつかないのだろう。これまでの釣果は「まぐれ」によってもたらされていたことを痛感した。

・・・

なんとかしたい。

・・・

いま、彫刻をしている。

なぜ彫刻かというと、仕事の適性診断をネット上でやったら、堂々の1位「彫刻家」だったから。ではない。ちなみに2位は「陶芸家」だった。確かに診断はそうだったけれど、そうではなく、理由は「好き」が全部そこにあるから。

ものをつくることがやっぱり楽しいし、好きだから。

マスを彫っている。

でも、どんな顔だったのか、ヒレの位置は、、、思い出せなくなっている。

一方で心のどこかでそれでもいいと思っている。釣りに関すること、魚のこと、だいたい想像、妄想の世界で楽しみたいという気持ち。もちろん、研究で明らかになっている部分や仮説などについて情報収集したり、勉強することも必要と思う。これらの情報がハン生にも生きてくるからだ。それに、ものを作っていく過程で思い巡らしていることが様々なハン生の糧となる。

蘇生鱒(ソセイマス)

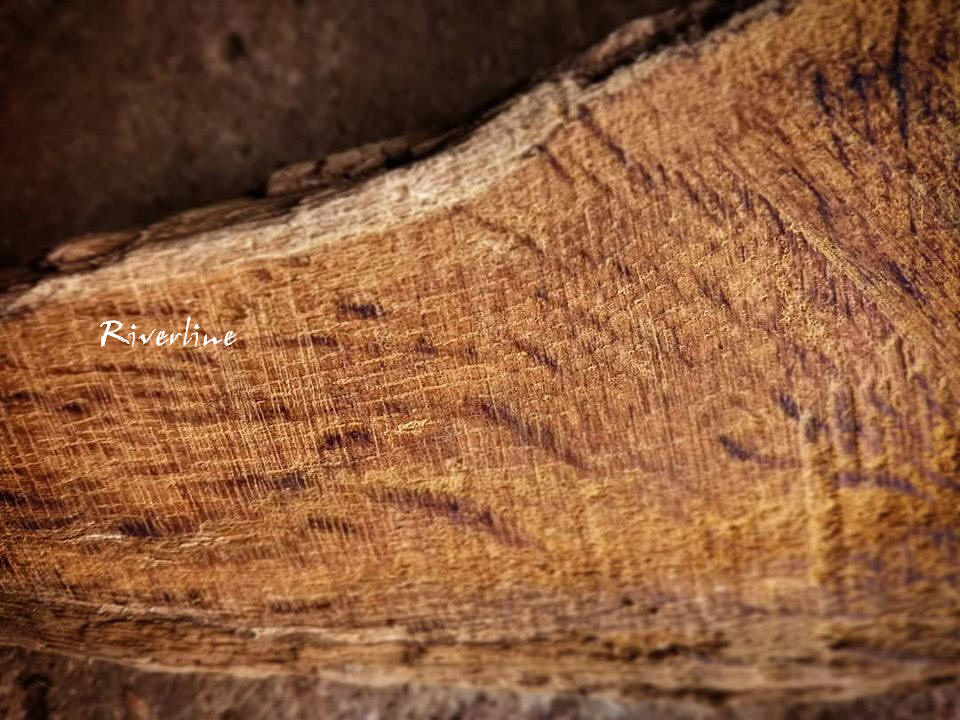

木。

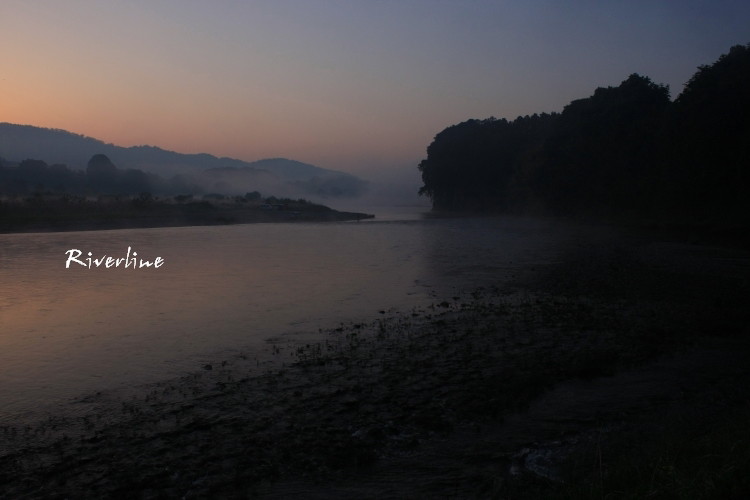

那珂川の名もなき沢で役目を終えて、朽ちて、流されて、揉まれて、削られて、、、やわらかなところはほとんどなくなった。核となるところだけに磨かれる。

木の経験。すべて那珂川があるその流域での経験。木1本1本がきっと違う生活史や考え方を持っていたはず。そして、木1本からバラバラになって生まれたパーツ1つ1つ。今まさに僕のもとに流れ着いてそれぞれが個体として存在し始める、、、「流木」。

さあ、どんなバックグラウンドがあるのか、いつ、どこで何をしていたのか、もしや産卵場でマスを見ていたのか、、、。

もしかすると、ずっと古い時代に地中に埋もれたものってこともある。木そのものが長生きだけれど、役目を終えた後も長らく存在する意味ではすさまじく長い時間が個体に存在する。

誰にも分らない世界だけれど、想像すると、ゾッとするほど深い、深い、、、何かがある気がして、もっと想像を膨らませたくなる。

そんな、那珂川を知る勇ましい流木を使って、何かを作りたい。流木にすでに命はないかもしれないけれど、手を加えることでその個体を蘇生させる。

そんな想いで作ったのが蘇生鱒。一見流木だけれども、裏返すとマス。マスが釣れる状態が蘇るお守りとなる。

これが、釣りに出掛けた沢にあったらきっと驚くだろうな。マスの神様からの贈り物だろうか!?などと、きっと想像してしまうだろう。

子供のころから、山や川に行っては流木の形の美しさに魅せられて、良く拾ってきていた。「ぼっこ」と呼んでいた。ぼっこの隙間に土を入れて植物を挟み込んだり、コケをいれたりして、なんか良いな~とか思っていた。

地元に戻り、「流木」と「釣り」を結び付け始めたのが2011年ごろ。ちょっぴり空白の時間が流れたけれど、、、少しずつ少しずつ止まってはまた動き出した。

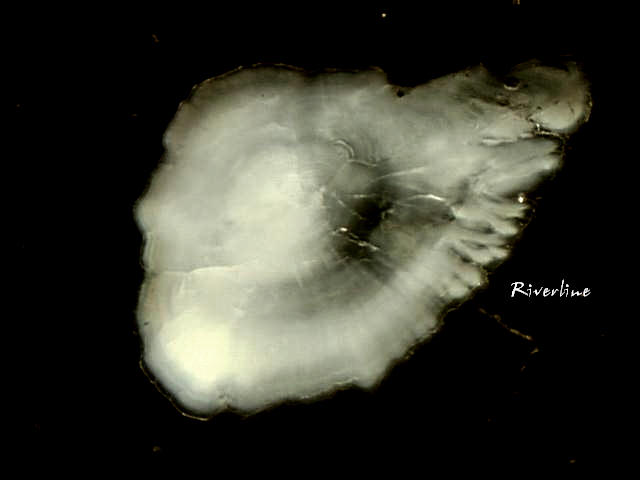

それに、流木だけではない。魚そのものも骨となり、しばらくまた生き続ける。

魚の頭には耳石という生きてきた履歴情報がつまった石がある。これも魚が死に朽ちてしばらく存在し続けるのだろう。それを人が見つけ出し、履歴情報の解読をするとしたらどうだろう。蘇生だと思う。

土や石もそうだ。石はいずれ風化して砂になるし土にだってなるのだろう。そしてまた固まって石になる。

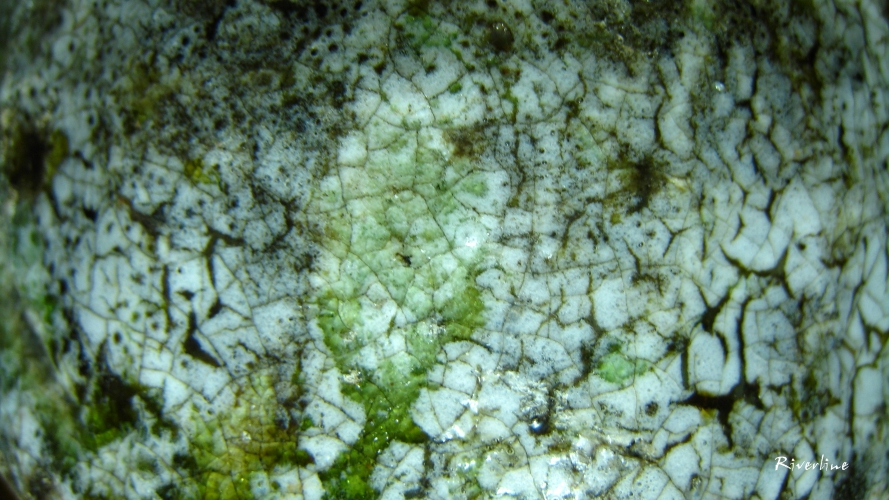

陶芸はまさにこれを人が短時間でやるものと思う。地の土を使って練って、焼いて、そこにある植物やらなんやらで焼き上げれば、偶然だけれども見たこともない美しい色が現れる。

世の中のものは、そうやってグルグルグルグル廻っているという。

その中に自分たちは居る。

そのグルグルのほんの一部に自分の痕というか存在を残せたらどんなに素晴らしいことだろうか。

僕は、こんな形で那珂川のマスやいきもの、そして釣りに関わっていきたい。

ハン生、ハンドメイド生態。

僕は、那珂川という川とそこに棲むいきもの、そして自然について、もっと色々知りたいし見たいし聴きたいし関わりたい。

その探求心が消えない限り、ハンドメイド生態を続けることになる。

祈ろう。

なんとかマスが釣れない病気が治りますように。

お邪魔します、川守です。短期降海型の鱒について一言

長期降海型の鱒は、一年余計に海で過ごして50後半から70センチ位なのに、短期降海型の鱒は2~3ヶ月河口辺りをうろうろして遡上して来たときには、50近くに迄になっています。如何に河口にベイトが多いかと言うことも有ります。そして長期降海型に比べて、ルアー等にも活性が高い様です。

那珂川の川守さん

ベイトの多さ、これは那珂川から栄養分が河口、沿岸に流れ込みベイトの餌となるプランクトンが多く存在するからなのでしょうね。

カタクチやボラもベイトとなるでしょうし、短期サクラの場合は特にアユとの関係が濃いと想像しています。

アユ仔魚を食べるベイトが晩秋初冬に河口あたりに集まるでしょうし、アユ自体も短期サクラの成長とともに沿岸で大きくなり、捕食されます。

産卵後のアユの死体やサケの死体も餌環境を充実させる要因だと思います。

あとはモクズガニの幼生やヨシノボリ類の存在も短期サクラの河口沿岸での餌事情に深く関係していると思います。